Aïcha a un joli teint laiteux, les yeux doux, les cheveux tirés en un sage chignon. Elle parle très mal français mais arrive quand même à raconter son histoire avec l’appui d’une des fondatrices de l’association Ruelle qui lui est venue en aide. Aïcha a 36 ans et de fines rides autour des yeux qui se creusent alors qu’elle se met à pleurer. Elle est arrivée à Bordeaux il y a moins d’un an, après avoir vécu et travaillé un temps en Espagne, où son père est installé. Avant ça, elle vivait au Maroc. Son fils adolescent y est toujours, elle espère qu’il pourra la rejoindre un jour.

Aïcha est venue à Bordeaux sur les conseils d’une connaissance qui lui a indiqué un emploi à pourvoir dans un restaurant maghrébin. Les premiers jours, elle a travaillé non-stop, cuisine, service, ménage, de 9h à 2h du matin, passant ses quelques heures de repos pelotonnée sur un canapé une fois les clients partis. Le dixième jour, la patronne a changé de ton et lui a expliqué qu’il faudrait désormais en faire un peu plus, la danse du ventre et la « conversation » pour inciter la clientèle à boire.

Aïcha a refusé, elle est partie, seule dans cette ville inconnue, ses pas l’ont menée près de la gare Saint-Jean où elle a pris une chambre dans un hôtel tenu par un compatriote. Heureusement, ce jour-là elle est bien tombée, car cet homme lui a conseillé de porter plainte auprès de la police aux frontières qui a compris la situation et l’a orientée vers Ruelle.

Une aide discrète aux victimes

L’association a été créée en 2012. Des cas comme celui-là, elle en a connu plus d’une cinquantaine en deux ans et demi, des situations de traite des êtres humains dans lesquelles chutent des candidats à une vie meilleure, poussés hors de leur pays par l’espoir de la trouver en France, échoués par hasard dans la région bordelaise, rendus vulnérables par l’absence de titre de séjour et, souvent, le poids d’une dette à l’égard de ceux qui les ont aidés à s’expatrier.

Travail forcé, esclavage domestique, exploitation sexuelle, délinquance ou mendicité forcées : les victimes sont adressées à Ruelle par la police, la justice ou le milieu médical. Une fois prises en charge, elles peuvent, si elles le souhaitent, être éloignées de Bordeaux pour échapper à d’éventuelles représailles.

Les créatrices de l’association ne sont pas armées de leur seule bonne volonté qui serait, face à ces situations, bien insuffisante. Elles ont déjà côtoyé de tels cas dans leurs fonctions de juriste, psychologue, socio-esthéticienne ou éducatrice spécialisée. Ensemble, elles ont décidé de concentrer leur action sur ce public de migrants exploités que nul ne protège : Ruelle est l’acronyme de « relais urbain d’échanges et de lutte contre l’exploitation ».

Autour de ces quatre fondatrices, dont deux sont désormais salariées de l’association à temps partiel, l’équipe de bénévoles est resserrée. L’association se fait discrète dans un local du quartier Saint-Jean dont l’adresse n’est pas indiquée sur son site internet. Derrière les victimes d’exploitation se cachent parfois des réseaux qui n’aiment pas les empêcheurs de tourner en rond.

Des histoires de confiance trahie

Mais il arrive que ce soit de « simples » particuliers qui entourloupent une victime, comme ce Bordelais, issu de la classe moyenne. Il a rencontré Olivia par le biais des petites annonces matrimoniales, est allé la rencontrer et l’épouser en Afrique de l’Ouest, l’a ramenée en France et l’a rapidement contrainte à se prostituer.

Contrairement à Aïcha, cette femme robuste de 46 ans est régulièrement secouée d’un rire nerveux tandis qu’elle raconte son histoire : le décès de son premier mari, père de ses trois enfants auxquels elle ne veut pas imposer des histoires de passage, son besoin de stabilité qu’elle pense combler auprès de ce bel homme venu la chercher et dont elle découvre le vrai visage une fois installée chez lui…

Olivia a fini par sortir de l’étau et porter plainte. Son mari est allé déclarer à la préfecture que la communauté de vie avait cessé, sa femme a donc perdu son titre de séjour, est menacée d’expulsion. Parole contre parole, avocat contre avocat, l’affaire est en cours, suivie par l’association Ruelle. Dans ces situations d’exploitation, quand les procédures pénales aboutissent enfin et que les victimes se voient reconnaître ce statut, les peines s’avèrent parfois dérisoires.

C’est l’histoire d’Aline, attirée en France où elle espérait pouvoir offrir un traitement à l’une de ses filles atteinte d’une maladie génétique, ses filles qu’elle confie provisoirement à la famille en Afrique. Elle travaillera plus de deux ans à Bordeaux pour un « salaire » de 28 centimes d’euros de l’heure, jusqu’à ce que ses « employeurs » la ramènent au pays et l’y abandonnent sans avoir, bien sûr, honoré leur promesse de faire soigner sa fille.

Des photos et des voix

« Je pleure, je demande à Dieu quand ça va s’arrêter », « il a fait mourir mon espoir de la vie », « ils ne me battaient pas, non, mais ce que j’ai subi c’était pire, j’aurais préféré qu’ils me battent »… L’exposition intitulée « À contre-allées » se termine par un diaporama enrichi d’une bande sonore, un montage de bribes de confidences faites par les victimes d’exploitation et recueillies par le photographe Christophe Goussard.

Vernissage le jeudi 25 septembre à 18h, exposition visible jusqu’au 26 octobre 2014.

Musée d’Aquitaine, 20, cours Pasteur, Bordeaux. Tél. : 05 56 01 51 00.

Des victimes à la fois fortes et vulnérables

Aline, animée par la rage, est revenue en France pour dénoncer ses exploiteurs. Dépôt de plainte, soutien de l’association Ruelle, procès, jugement : les coupables ont été condamnés à des dommages et intérêts et deux ans de prison… avec sursis. Son histoire démontre le courage dont font preuve ces victimes, alors qu’on pourrait les croire fragiles.

C’est le courage d’Aïcha, malgré ses larmes, espérant une condamnation prochaine des restaurateurs qui l’ont exploitée – elle et beaucoup d’autres, semble-t-il. Une procédure est en cours devant le tribunal correctionnel et le conseil des prud’hommes. Aujourd’hui, elle a décroché deux CDI à temps partiel, l’un comme femme de ménage, l’autre dans un restaurant. Elle gagne moins que le SMIC, s’accroche pourtant, cherche un logement plus décent que celui où elle est hébergé actuellement, étudie le français, envoie tous les mois de l’argent à son fils resté au Maroc.

Une expo sans visages

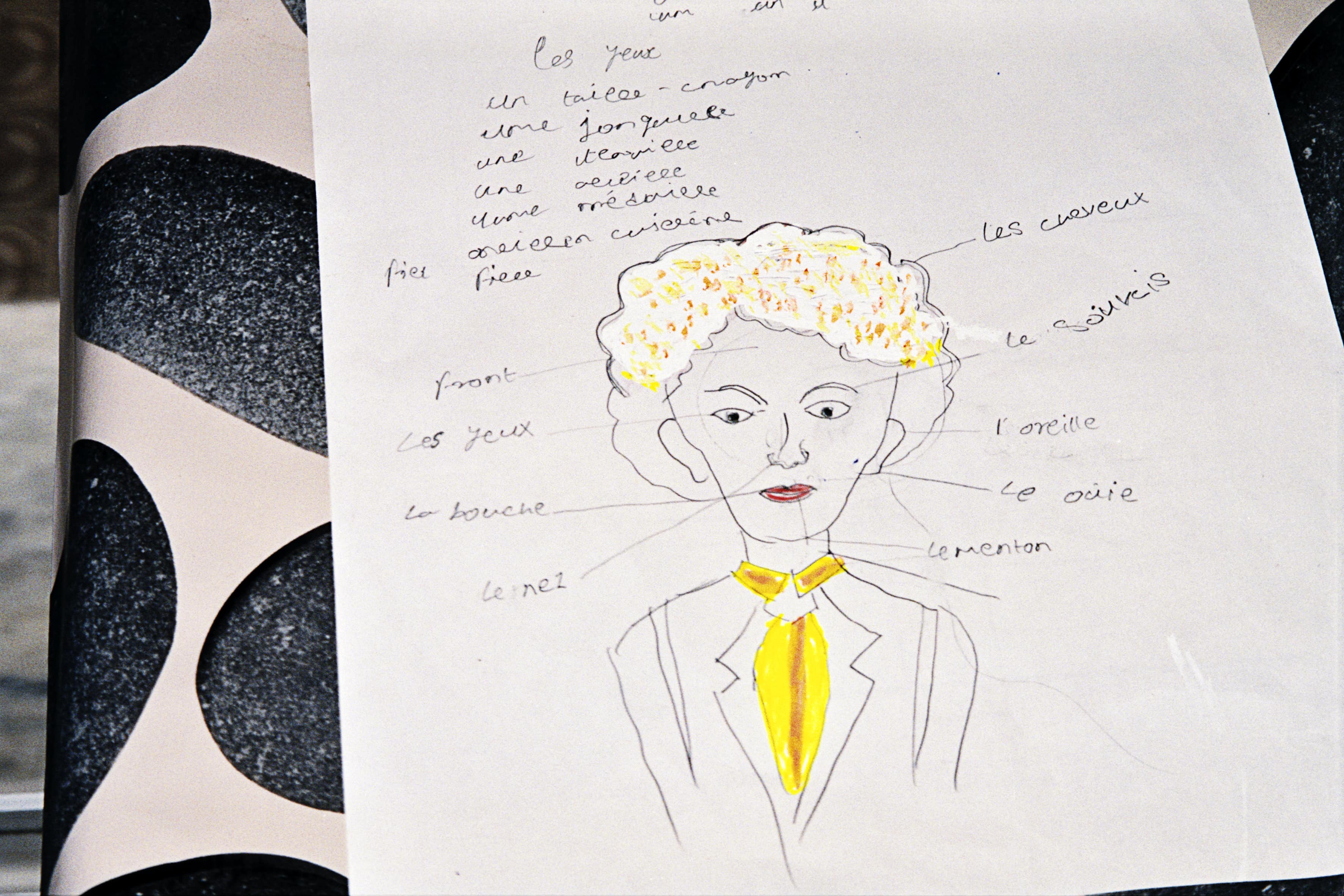

Parallèlement à son action de soutien aux victimes et de sensibilisation des professionnels susceptibles de les leur adresser (policiers, personnels soignants, assistantes sociales…), Ruelle a décidé de mettre en place des ateliers artistiques pour offrir une respiration aux personnes qu’elle épaule. Grâce au financement du fonds de dotation InPACT et de la Direction des affaires régionales d’Aquitaine, l’association a notamment pu confier au photographe bordelais Christophe Goussard un projet mettant en regard des images prises par le professionnel et celles faites par les personnes accompagnées.

Ces dernières se sont vues confier chacune un appareil photo argentique grâce auquel elles ont photographié leur nouveau quotidien depuis la sortie de leur situation d’asservissement. Christophe Goussard s’est quant à lui rendu sur les lieux où a été subie l’exploitation, le restaurant où a trimé Aïcha, le quartier où s’est prostituée Olivia, l’immeuble où Aline était réduite en esclavage…

Les photos ont été réalisées (celles du photographe) ou sélectionnées (les autres) avec le souci constant de ne pas révéler l’identité des victimes, ni l’emplacement exact de leur calvaire. Cet anonymat forcé est à double tranchant : d’un côté, il conserve au projet sa dimension artistique – loin du souci journalistique d’identification et d’authentification –, mais de l’autre, il maintient ces personnes dans des limbes dont elles semblent ne jamais pouvoir vraiment sortir.

Ces lieux, pourtant, nous sont tristement familiers : cet immeuble typiquement bordelais, cette barre de proche banlieue devant laquelle passe le tramway, ces rues autour de la gare Saint-Jean…

C’est le message qui ressort de l’exposition : c’est arrivé, et cela arrivera de nouveau, près de chez nous, chez nos voisins, dans cette exploitation agricole sur notre chemin, sur les quais de Bordeaux la nuit. Combien sont-ils, sont-elles, impossible de le dire, c’est l’un des chiffres les plus noirs de la délinquance, insondable. Mais comme on le lit sur un panneau au détour des photos, ce travail exposé est « la preuve que malgré la gravité des faits subis, un lendemain reste toujours possible ».

Comment soutenir Ruelle ?

L’association agit sur signalement des professionnels de police, de justice ou des services sociaux qui aiguillent les victimes de traite des êtres humains. Celles-ci peuvent bénéficier d’un accompagnement social, psychologique et juridique qui les aidera à s’émanciper du lien d’exploitation. Le meilleur moyen de se rendre utile est de faire un don à l’association pour lui donner les moyens d’exercer cette mission dans les meilleures conditions. En cas de doute sur une situation dont vous êtes le témoin, vous pouvez demander conseil à l’association et/ou donner son numéro à la victime présumée pour qu’elle s’en rapproche.

Ruelle, tél. : 06 98 39 70 42. associationruelle.org

Chargement des commentaires…