Si l’art ne peut pas changer concrètement le monde, il peut en changer notre vision. Le confinement, s’il s’avère nécessaire, n’agit pas sans affecter notre expérience sensible du quotidien et résonne comme un avant-goût d’éventuelles futures crises environnementales, sanitaires ou sociétales.

Les artistes visuels, sensibles au contexte, utilisent et interrogent ce processus, c’est-à-dire le mettent en question : Qu’est que d’être confiné dans un espace réduit ? Qu’est-ce-qu’une frontière ? En quoi nos interactions sont-elles bouleversées ? Que devient le corps ?

« Les expériences de l’art peuvent malgré tout, en nous secouant et en nous troublant, nourrir notre capacité de nous révolter et réveiller notre faculté à aspirer à autre chose que ce qui est. » Jean-Marc Lachaud dans Que peut (malgré tout) l’art ?, publié chez l’Harmattan en 2015.

Arrêt brutal

Certains artistes ont avant le confinement rapporté un minimum de matériel de leur atelier à leur domicile. D’autres ont entrepris de travailler sur carnets, ou ont utilisé ce temps pour finaliser des peintures qui demandent un temps de concentration rarement possible à établir dans le rythme habituel de la vie. D’autres encore ont questionné le corps entre contrainte et distanciation physique.

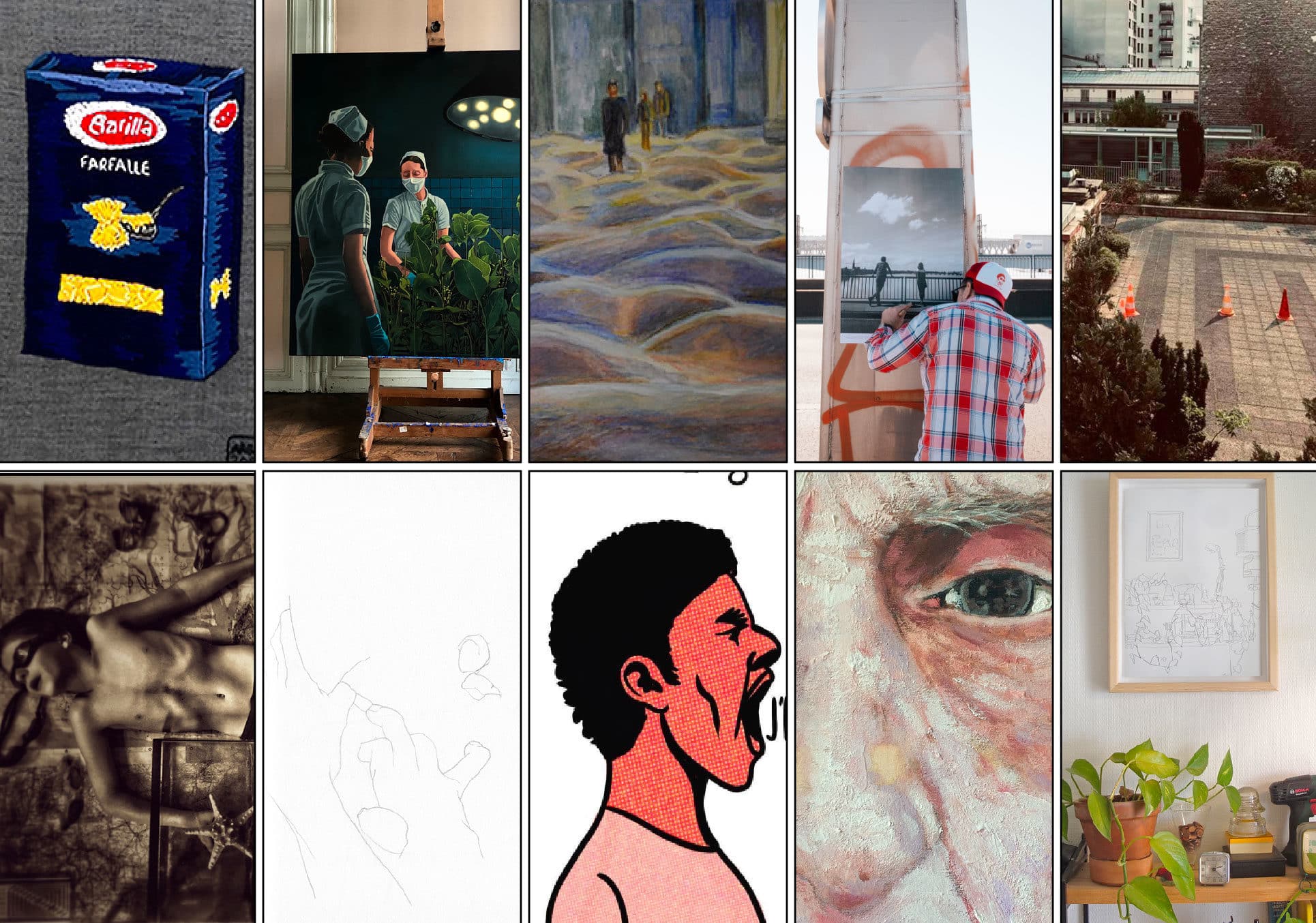

À découvrir, selon un ordre alphabétique, les démarches artistiques en résonance avec le confinement de Catherine Arbassette, Damien Bestieu, Siona Brotman, Josef Hélie, Valérie Jung, Sylvain Lallemand, Véronique Lamare, Régis Lejonc, Aurélie Martinez, Tommy Vissenberg.

Le début du confinement a été marqué pour les artistes par un arrêt brutal de leurs actions auprès des publics, une annulation de leurs expositions ou, pire, une impossibilité d’accès à leurs ateliers. C’est une rupture dans leur pratique artistique, pourtant souvent vécue comme une nécessité vitale. Cette conjoncture liée au Covid-19 nous soumet à une privation de liberté inédite qui laisse un sentiment de perte de contrôle du quotidien et implique un pas de côté pour les artistes.

Chacun inventent des formes de diffusion nouvelles, souvent très courtes, sérielles, relayées de façon quotidienne par les réseaux sociaux. Ils cherchent à interpeller leur public et les institutions dans une régularité qui scande cette distorsion du temps où chaque jour se ressemble pour une durée qui semble indéfinie étant donné la fermeture des lieux culturels.

Double peine

Le Frac Nouvelle-Aquitaine est le seul Frac en France à avoir lancé un appel à projets pour soutenir une vingtaine de plasticiens. 512 artistes ont donc envoyés leurs candidatures et 25 ont été retenus. Cette participation témoigne de la nécessité de mise en place de soutiens à la création, notamment pendant cette crise aux conséquences très sévères sur les créateurs privés de ressources.

On note que dans l’évocation des difficultés dont le monde de la culture pâtit en général, et précisément dans cette crise liée à la pandémie, les problématiques rencontrées par les intermittents du spectacle sont évoquées mais très rarement celles concernant les plasticiens.

On sait que la plupart des activités auprès des publics ne reprendront pas avant septembre, même si la date du dé-confinement est annoncée au 11 mai, sous certaines conditions. Puisqu’au-delà du confinement, la précarité engendrée par l’arrêt des interventions artistiques est vécue comme une double peine, c’est-à-dire que, pour bon nombre d’artistes, la précarité est une perte de liberté qui va perdurer.

Ce rapport singulier au temps qui s’étire, aux journées qui se banalisent, a paradoxalement généré une force créative, une énergie nouvelle pour rompre avec les jours vécus comme des copiés-collés à perte de vue.

Rituel

Ce rendez-vous ritualisé sur les réseaux sociaux, formalisé par les artistes, prend donc un caractère artiviste (artiviste est un néologisme fusionnant art et activisme), il vient conjurer le sort de cette période d’incertitude en la sublimant, en générant de l’espoir face à l’effondrement. L’activisme a pris un caractère plus ou moins institutionnel, suite notamment à la biennale d’art contemporain de Kochi-Muziris à Cochin, en Inde, dont le thème en 2018 était « Les possibilités d’une vie non aliénée », mais dans ce cadre mondialisé du confinement, on perçoit le surgissement d’une volonté collective de reconnaissance qui questionne les libertés fondamentales.

S’il ne s’agit pas d’une forme d’ « artivisme » comme conquête de l’espace public urbain par l’art, puisqu’aujourd’hui la rue et les espaces d’exposition sont interdits d’accès au delà d’1 kilomètre, c’est par la virtualité que l’artiste témoigne, dans une urgence, d’une forme tangible en train de se faire avec des actions et des médiums multiples : vidéos, arts visuels, photographies, performances, danse, happenings…

Les artistes ont donc tenté d’appréhender ce temps positivement, souvent avec peu de moyens et dans des espaces exigus. La crise sanitaire et le confinement révèlent tout à la fois la fragilité de la réalité sociale qui frappe, de plein fouet, les artistes plasticiens et du spectacles vivants et paradoxalement leur force à se réinventer avec pertinence au travers une expérience phénoménologique. C’est au contact des œuvres, subjectives, réactives, qu’il nous est donné de traverser l’expérience esthétique d’une part mais aussi d’interpréter intellectuellement et de vivre sensiblement pour mieux comprendre notre réalité en confusion.

Page suivante : Catherine Arbassette

Covid-19 et broderie avec Catherine Arbassette

Catherine Arbassette travaille dans une porosité des pratiques, elle détourne les techniques traditionnelles de l’artisanat féminin, comme la broderie, ou encore travaille l’image par transfert, photomontage ou en peinture. Depuis quelque temps, elle explore aussi le volume en céramique. Le choix du support d’expression n’est pas anodin : la broderie était réservée aux dames, aux femmes qui n’avaient guère le droit de s’exprimer, mais la plasticienne en use d’une manière pertinente et incisive. Ce qui motive son intention artistique, quel que soit le médium utilisé, c’est de réagir à l’actualité, d’émettre des critiques sur le monde dans lequel on vit. Elle a dernièrement exposé à Mably ses photomontages sur la chasse ou, via l’Agence Créative, sa broderie sur les migrants où figurait la noyade du petit Aylan, reposant sur une plage.

Elle brode la narration de notre histoire en train de se faire par les images récurrentes diffusées par les médias, des images devenues populaires et qui font sens au-delà des frontières. À force de diffusion, l’image saturée, banalisée, devient un motif, alors en la brodant, Catherine Arbassette rend à l’image son sens. La cruauté des situations n’est plus enrobée par un discours qui cautionne les actes. Notre sens critique est donc sollicité d’emblée. Il lui arrive aussi d’associer un slogan, de jouer sur un mélange de situations à connotations politiques pour nous faire réagir sur l’absurdité ou la violence de ce monde-là.

Le temps de réaliser ce qui nous arrivait au tout début du confinement et après une semaine d’observation et d’écoute des médias, c’est après cette folie de la ruée sur le papier toilette qu’elle lance la nouvelle série des broderies intitulée « Covid 19 ». Elle dispose juste de cinq cercles de broderie et d’une quantité de tissu limitée mais suffisante.

On se souvient de cette ruée sur le papier toilette, des distributeurs sous pression pour faire face aux besoins dans les supermarchés. Puis c’est le scandale de la pénurie de masques, de gel hydro-alcoolique. Les rayons de pâtes, de farine sont ensuite pillés et doivent constamment être réapprovisionnés.

Catherine Arbassette nous fait réagir sur notre rapport à la consommation, notre sens de la solidarité dans un contexte ou finalement des crises se rajoutent à la crise jusqu’à l’indécence. La délicieuse étrangeté de ses broderies provient du traitement sans concession de ces sujets par ce travail d’aiguille.

Lien : Catherine Arbassette / Broderie Covid19

Page suivante : Damien Bestieu

Les Night Nurses de Damien Bestieu

Damien Bestieu est peintre. Il travaille à l’Atelier B, rue de Rousselle à Bordeaux. Ses expositions se présentent souvent comme des scénographies où la peinture intervient, mais on y trouve aussi la photographie et la vidéo, avec un intérêt certain pour les atmosphères oniriques qu’il provoque. La composition de ses peintures s’articule autour de toute une manipulation. Ses carnets rassemblent des notes, des photos stockées à la manière d’un catalogue d’images fusionnant l’univers cinématographique et le réel.

« Le pinceau donne corps à toutes mes recherches sans être une fin en soi », confie-t-il.

La conception de l’ambiance peut donner lieu à un travail photographique avec des personnes, des amis qui vont poser pour une mise en scène à la manière d’une construction cinématographique ou théâtrale.

« Night Nurses » correspond à une série de toiles commencées il y a quatre ans.

Souvent les toiles sont laissées de côté après l’ébauche, puis reviennent sur son chevalet lorsque le temps permet d’y consacrer une quinzaine de jours sans être mobilisé par d’autres projets. Après sa série sur les baigneurs, ressortir ses toiles figurant le sujet du personnel hospitalier s’imposait dans le contexte de la crise sanitaire bien que la composition ne questionne pas moins notre rapport à la nature que l’espace médical dans ce bloc chirurgical silencieux sous cette lumière lunaire. Le végétal n’est pas figuré au premier plan ; il incarne un état primitif d’existence. Damien Bestieu nous laisse plusieurs pistes d’interprétations possibles dans une attention portée au vivant.

La peinture est en cours : vient maintenant le travail des glacis, avec peut-être de nouvelles décisions dans la manière de conduire le chemin de la lumière et le jeu de la perspective chromatique avec une profondeur qui tout à la fois nous englobe et nous tient à distance. C’est là toute la subtilité du peintre scénographe : laisser émaner au delà de l’espace matériel pictural de ses toiles souvent de grandes tailles, la vibration de la scène représentée. C’est pour le regardeur la possibilité d’une expérience « vraie », totale, de la peinture que de se laisser happer par ce qu’elle dégage.

Lien : Damien Bestieu / Night nurses

Page suivante : Siona Brotman

En attendant avec Siona Brotman

Siona Brotman est peintre. Ses peintures témoignent de la présence humaine. À travers des scènes du quotidien transfigurées, elle met en scène la relation. Elle propose un arrêt sur image qui nous questionne sur l’avant et l’après. La mise en arrêt du mouvement est sublimée par la présence de motifs ornementaux, à la manière d’un détournement des codes de la représentation iconique.

« En attendant » est une série d’aquarelles sur carnet, débutées au moment du confinement. Travailler en petit format est devenu pour Siona Brotman un rendez-vous quotidien nécessaire et apaisant à la table de travail avec ses couleurs.

C’est un carnet avec un beau papier épais qui permet les techniques humides, un carnet relié et offert par Carole Lataste, fondatrice des éditions N’a Qu’1 Œil, laquelle avait titré « Se la font… » et qui devient « Se la font en attendant ».

Pour Siona Brotman, qui peint habituellement sur de grands formats de plus d’1 mètre de haut, c’est une nouvelle expérience. Habituellement, ses carnets commençaient par quelques dessins et très vite devenaient des carnets de notes, d’écriture.

Dans ce cadre défini du carnet, elle a tout d’abord travaillé à une représentation de l’intime qui très vite à évolué et parce que la réalité a dépassé la fiction, son inspiration s’est rapprochée de scènes de films, de temps arrêtés, générant moult interprétations possibles. Depuis mi-mars, c’est donc son expérience cinématographique qu’elle revisite dans ce carnet à travers les films qui l’ont nourrie tels que Wenders, Fellini, Murnau, Ferreri, Tarkovski, mais aussi des films de genres comme « The Dead don’t Die » de Jim Jarmusch avec des questions fondamentales sur la survie.

Siona Brotman procède par la recherche d’une scène précise. L’image porteuse d’un avant et d’un après surgit comme une mise en abîme dans la façon dont on questionne notre quotidien et le monde à venir. Puis sans chercher à illustrer l’image représentée, elle inscrit une phrase ou un dialogue en écho, en décalage. Pris dans une énigme, le texte ouvre un autre espace en suspens.

Lien : Siona Brotman / En attendant

Page suivante : Josef Helie

Josef Helie, « horizon(s) 1 km »

Son principe d’action est la photographie urbaine. Depuis 2018, le photographe bordelais a développé un travail de street-art, un projet qui l’a conduit dans différentes villes telles que Berlin, New York, Barcelone, Montréal… Il marche à l’affut de lieux qui l’inspire et sa photographie demeure à l’épreuve de sa sensorialité. Il occupe ensuite les murs, les rues à travers une démarche plutôt discrète : « rendre au lieu, le moment que j’ai volé ». Chaque photographie est apposée sur des supports de ciment qu’il réalise et dans une mise en abîme, l’image devenue objet numéroté et daté est ensuite fixée dans l’espace public.

Il a également co-fondé en 2019 « La Pire excuse » en partenariat avec Sorry children, dans le but d’alerter les citoyens sur l’urgence environnementale et sociétale. Il prend en photo des personnalités qui affichent un panneau où sont inscrites, avec du second degré, leurs pires excuses justifiant leur inaction.

Lorsque nous échangeons au téléphone, Josef Hélie est à vélo. Il vient d’achever le collage de sa quinzième installation du projet « horizon(s) 1 km ». On peut retrouver sa série photographique sur le cours Victor Hugo, rue du Hâ, à Pey-Berland, à la Victoire, aux Chartrons, près des quais ou sur le pont Saint-Jean…

Tout a commencé le 13 mars où Josef Helie, pressentant le changement à venir de notre mode de vie, a tout d’abord renoncé à son voyage vers Montréal. Le 17 mars, notre périmètre d’évolution se réduisait effectivement à un rayon d’un kilomètre seulement. Occidentaux et privilégiés que nous sommes, la notion de frontière n’a plus guère de sens pour nous. On prend des avions pour des trajets professionnels ou touristiques sans avoir véritablement conscience des difficultés au quotidien rencontrées par ceux que les vraies frontières excluent. C’est en utilisant la contrainte provisoire que le projet « horizon(s) 1km » se structure de façon participative pour mettre en question la limite. Notre univers physique s’arrête au premier kilomètre, alors matérialiser la nouvelle frontière sous une forme tout à la fois engagée et poétique demeure un pari entre le sensible et l’intelligible, entre l’ordre de la signification et celui de la perception.

Amis, voisins, internautes viennent poser dans l’espace public sous l’objectif du photographe en scrutant par-delà la limite, devenu « l’étranger », l’inaccessible. L’étrange devient matière à curiosité et contemplation à travers ces personnages qui posent de dos, à la Hooper dans le silence de la ville désertée. Puis la démarche participative se poursuit via les réseaux sociaux où chaque acteur est invité lorsqu’il diffuse sur les réseaux sociaux, une photographie de l’installation sur site, à écrire et partager son ressenti sur son interprétation de la frontière.

Le projet « horizon(s) 1 km » se déploie bien au delà d’un travail de photographie ou de street-art, c’est un passage, une série de passages dans une géographie sensible où chacune des interventions de Josef Helie apparait, dans ce contexte paralysé, comme un checkpoint qui nous délivre, par un autorisation symbolique de franchissement de l’espace conscient du réel par l’espace métaphorique.

« Cette réalité du confinement reste un avant-propos certain de ce qui pourrait se produire en cas de choc écologique, environnemental et sociétal. Tous ces pans sont connectés. Mon travail consiste à mettre en jeu ces données dans une expérience sensible avec le public », conclut le photographe.

Après le 11 mai, la frontière du dé-confinement s’élargie aux 100 km, nous aurons peut-être la surprise au détour d’une rue, au cœur d’un bourg, au fond d’une impasse, de découvrir ses présences en contemplation d’un ailleurs dans une éventuelle version « horizon(s) 100 km » ?

Lien : Josef Hélie / Horizons 1km

Page suivante : Valérie Jung

Solitudine par Valérie Jung

Valérie Jung est scénographe de théâtre, elle travaille habituellement entre Bordeaux et Paris. Sa pratique de la photographie est étrangement stimulée par le son. C’est là où la vie est en action que son objectif se porte.

Sur son lieu de confinement, la dalle n’était jamais occupée. Depuis la mi-mars, ce lieu habituellement désert et silencieux, se peuple. À chaque nouvelle appropriation du lieu, c’est le surgissement d’une scène. L’appartement de Valérie Jung offre trois points de vue sur cette dalle facilitant des plans verticaux, horizontaux ou rapprochés. Au milieu de la dalle suspendue comme le déroulement du temps : un îlot central avec, sous l’œil de la scénographe, un côté jardin et un coté cour. Autour, quelques arbres en fleurs, néanmoins l’ensemble constitué de bâti reste froid, très minéral. Dans ce silence où le béton résonne, une tragédie semble se jouer entre ces solitudes qui se croisent. La dalle ne se remplit jamais vraiment. Les habitants descendent y faire quelques pas quand elle est inoccupée.

Environ deux cents foyers résident dans les immeubles alentours et chacun investi ce lieu d’une façon ritualisée à des heures précises. C’est « la femme à la corde à sauter » qui initie la série, puis c’est au tour du couple de personnes âgées qui pratiquent un taï chi improvisé, il y a encore « la dame au chat » et les enfants qui humanisent l’espace en jouant avec des cônes oranges de signalisation. Chacun, tour à tour, semble entrer en scène. Valérie Jung met en tension ces personnages en errance et trompe la réalité par une esthétique poétique très épurée où la présence surgit comme une éclosion.

« Solitudine » sera exposé à la galerie La Vitrine, cours de l’Yser à travers une série photographique et une vidéo qui génère pour Valérie Jung une collaboration avec Marie Mandy (co-réalisation) Valérie Niddam (montage) Thomas Turine (son).

Lien : Valérie Jung / Solitudine

Page suivante : Sylvain Lallemand

Les aventures de Louis et Mia par Sylvain Lallemand

Sylvain Lallemand est designer et photographe. Il est sensible à la question de l’espace. Dans son appartement où il est confiné avec ses deux enfants va s’installer un jeu rituel de prises de vues du sol depuis le plafond,

perché sur un escabeau. L’appartement va devenir l’espace de la page, une « espèce d’espace » en clin d’œil à Pérec, avec une envie de repousser les murs dans un rêve imaginé où les pré-adolescents deviennent à la fois acteurs et metteurs en scène de leur propre personne ou même de leur père.

C’est aussi pour eux une façon d’explorer la composition d’une image et de faire une lecture différente de la façon dont ils ont l’habitude de se percevoir. Ils donnent d’eux-mêmes consciemment autre chose que pour une photo de famille. Après quelques tâtonnements, la ligne du tapis crée un horizon, le sol n’est plus un sol, c’est un paysage avec quelque chose de tactile dans l’appropriation de l’espace. S’en suit une collecte des objets de la maison : globes terrestres, raquettes, boules de pétanques, étoiles de mer, aquariums, lunettes de plongée, etc. Après tout, le confinement offre un temps pour tout mettre à plat, pour poser les choses. Une trentaine de raquettes se superposent et suggéreront plusieurs séquences dans une image fixe.

Teinté par le contexte qui contraint à une réduction de l’espace de liberté, du mouvement, la mise en scène est une façon de redéfinir des perspectives, de remettre en cause l’espace par l’illusion du volume. Ensembles, ils réinventent un contexte à la manière d’une revendication poétique. Les prises de vues se font sur un laps de temps très court, une demi-heure tout au plus, un petit croquis d’organisation pour se mettre d’accord et le jeu plonge chacun dans un hors-lieu, dans une apesanteur.

Vient alors le moment de la lecture des images. Le temps pour Sylvain Lallemand de partager avec ses enfants ses choix esthétiques, son goût pour l’encre photographique, la recherche du dessin à travers la photo, le plaisir de produire un trouble en flou et netteté par jeu perspectif… Une expérimentation familiale qui n’est pas prête de prendre fin avec le dé-confinement !

Une exposition de la série des aventures de Louis et Mia avec un dispositif de jeu sur le point de vue est à la programmation de la Vitrine.

Lien : Sylvain Lallemand / Les aventures de Louis et Mia

Page suivante : Véronique Lamare

Véronique Lamare « Autoportraits en cheveux »

Véronique Lamare est une artiste visuelle protéïforme. Son matériau premier est son corps avec lequel elle produit un travail singulier et sensible qui ouvre vers des formes très différentes. Elle pratique à la fois le dessin et le moulage du corps avec des matériaux proches du corps parce qu’ils changent d’état tel que le plâtre ou beaucoup plus organique comme la cire puisqu’en changement permanent. Enfin, elle réalise essentiellement des performances restituées par la vidéo.

Le travail de la performance « à la butée » avec Emmanuel Ballangé se trouve interrompu depuis le confinement. C’est un travail corporel qui recherche le contact et sollicite la confrontation à l’autre. La question de la distanciation physique qui va se prolonger dans l’après-confinement et demeure une réelle problématique pour faire évoluer ce travail où le toucher, la proximité sont nécessaires et construisent le processus.

« Rester à distance est une perte de sens où le corps se retrouve comme amputé d’une certaine façon, de ne pas pouvoir toucher, sentir, frôler un autre corps », décrit la performeuse.

Le confinement est à la fois une privation d’altérité et une privation d’espace pour les danseurs contemporains. Pour Véronique Lamare, l’espace est une matière de travail et l’état de confinement génère donc une privation de cette matière.

« Au tout début, je n’ai pas perçu de changements mais très vite mon travail s’est retrouvé comme empêché. Mes idées viennent en me déplaçant, dans la rencontre à l’autre, en allant voir des spectacles. C’est un processus global de vie qui relie corps et esprit. »

Par défaut, un projet de dessins sur carnet « Autoportraits en cheveux » où elle devient son propre modèle, s’est dégagé et cela même si le dessin n’est pas l’essentiel de son travail. « En cheveux » est une expression utilisée pour signifier la désinvolture, un choix de titre teinté d’humour si l’on connait la silhouette longtemps au crâne rasée de l’artiste.

Chaque matin, elle traduit le corps par la ligne sur les deux pages ouvertes du carnets. Un corps en fragment, en contorsion dans l’espace de la page, soumis à des perspectives étranges. Jamais de visage ; chacun peut s’identifier. En même temps le cadre reste ouvert et au moment où notre corps privé d’espace prend de plus en plus conscience de lui-même, le trait de Veronique Lamare apparait comme une invitation à prolonger le mouvement ébauché. Cette série de dessins a généré une participation à la proposition « Dessins de paliers » initiée par la commissaire d’exposition Élise Girardot ainsi qu’une collaboration avec Erwan Venn.

Lien : Véronique Lamare / Autoportraits en cheveux

Page suivante : Régis Lejonc

Les figures du confinement de Régis Lejonc

Regis Lejonc a publié plus de 80 livres depuis une vingtaine d’années. L’illustration est son média d’expression, sur une ligne à la fois humoristique et poétique.

Au premier jour du confinement, il a entamé un journal fait d’illustrations au format carré, sans prévoir la façon dont il allait se développer.

Est venue ensuite l’envie de mettre en scène les multiples façons de se confiner, jusqu’à l’absurde, mais très vite la série s’est ouverte à d’autres thèmes, comme la solitude, la scolarité, la réaction aux médias et finalement à l’intime.

« Il est troublant de constater combien ces sujets personnels trouvent un écho sur un périmètre beaucoup plus large que ce que l’on aurait pu imaginer, puisque le confinement est planétaire. »

Régis Lejonc confie qu’il n’a rien voulu s’interdire, ni graphiquement, ni au niveau des thématiques. Il a donc renoué avec le dessin de presse qui fut son premier métier, le dessin d’humour, l’animation ou le dessin plus réaliste mais toujours avec la même vignette carrée et numérotée.

Ré-explorer cette diversité de représentations au travers d’une récréation quotidienne a été un véritable plaisir, puisqu’en parallèle il travaille sur un projet éditorial lourd.

Il apporte un soin tout particulier au dessin réaliste. Son approche du dessin est autodidacte et il explique avec expérience et sensibilité :

« Il ne s’agit pas d’apprendre, mais bien de comprendre le dessin en portant un attention singulière aux détails significatifs. »

C’est ce qui lui donne la possibilité de raconter des histoires et permet l’empathie du lecteur. Cette recherche dans le fait de générer une émotion est une part importante dans son travail. Techniquement, la fabrication de l’image passe par l’observation et le collage photographique pour les personnages tout comme pour le décor.

« Trouver ce qui est signifiant par rapport à la situation m’est passionnant. J’aime trouver l’attitude qui révèle le mieux une personne. Ce n’est pas une question de vérité mais de justesse. Même si le lecteur ne porte pas d’attention aux détails, c’est ainsi que les postures s’incarnent et que l’on rend complètement crédible un personnage fictif. »

C’est ainsi que l’on se régale avec des indices piquants ou tendres tels que la sandale légèrement déchaussée de la petite fille, où le livre au bord du déséquilibre sur l’angle de la table, une quantité de détails qui portent en eux un poésie concrète et subtilement discrète, un « Parti pris des choses » renouvelant notre émerveillement dans la perception de notre quotidien.

Lien : Régis Lejonc / Figures du Confinement

Page suivante : Aurélie Martinez

Le portrait de Jacques Abeille par Aurélie Martinez

Aurélie Martinez est docteur en arts, enseignante à Bordeaux Montaigne. Elle développe une pratique artistique essentiellement photographique du corps. Ses modèles aux morphologies et aux regards si particuliers proviennent de la sérendipité des rencontres qui déclenche chez elle l’envie de produire. Et n’ayant pas de modèles à disposition ce mois dernier, le regard de l’artiste chercheuse s’est porté sur une photographie qui l’accompagne, un portrait de l’écrivain Jacques Abeille, une photo tirée des Inrockuptibles. Elle avait rencontré Jacques Abeille il y a une quinzaine d’années, lors d’une soirée sur l’érotisme au cours d’une lecture au Zig-Zag Café. Elle est essentiellement attirée par la singularité de l’être et de sa morphologie, alors ce regard en creux, si profond, lui est soudainement apparu comme une invitation à ré-explorer la peinture ; une pratique depuis longtemps mise de côté au profit du travail photographique.

Le confinement se présente comme une occasion de reprendre ses marques avec les couleurs. Aurélie Martinez trouve dans son jardin une simple planche de bois. C’est le seul support à disposition. Les magasins sont fermés. Mais cette planche qui porte des détails du temps devient rapidement le support idoine pour le sujet qu’elle entreprend.

Elle commence par peindre les yeux. On note aussi que dans ses photographies, le regard est toujours très important. Elle dit :

« J’ai laissé volontairement les zones d’humidité de la planche de bois sans les recouvrir de peinture. »

Ces zones laissées à nu du bois, ces réserves, révèlent une anatomie écorchée, comme si une part de réalisme du vieillissement apparaissait, précisément par une non-intervention sur le support.

Aurélie Martinez a un attrait pour le vieillissement. Aux Beaux-Arts, elle travaillait déjà des photos en macro de la peau. Elle a acquis des notions d’anatomie externe et interne, notamment après avoir effectué lors d’un stage une étude pratique de dissection de la tête et du cou dans un laboratoire avec les étudiants en médecine. C’est une expérience qui a nourrit sa pratique artistique. Sa peinture ou ses photographies traduisent comme un besoin d’aller à l’intérieur du corps. Le travail de la matière en peinture devient un effeuillement des couches de l’épiderme jusqu’à l’os, le crâne, pour rendre les différentes gammes de carnation. Le portrait est en cours. Aurélie Martinez laisse entendre qu’elle va peut-être faire ressortir un peu plus le bois pour mettre à jour l’altération de l’épiderme frémissant. Dans un contexte où la question de la distanciation physique codifie peu à peu notre rapport à l’autre en nous invitant à transiter du regard entre le dedans et le dehors d’une intimité, « la peau », Aurélie Martinez change notre perception de l’identité corporelle pour en dépasser les limites.

Lien : Aurélie Martinez

Page suivante : Tommy Vissenberg

Tommy Vissenberg, ambassadeur de l’ordinaire

Tommy Vissenberg est en résidence permanente via l’Agence Créative à l’Annexe B (Ateliers d’artistes de la ville de Bordeaux). Il est dessinateur et céramiste Il nourrit un intérêt particulier pour la retranscription de son environnement proche. Alors à la veille du confinement, il a pris un minimum de matériel à l’atelier pour dessiner et au final créer dans une économie de moyens, une occasion semi volontaire de se réinventer et d’élaborer divers axes d’exploration en rupture ponctuelle avec ses gestes habituels. Il est vrai que la pratique de la céramique implique à l’atelier une méthode de travail, un temps de montage et d’exécution.

Devenu observateur d’un plus petit espace, Tommy Vissenberg profite du temps du confinement pour apprécier les interstices et les recoins de sa maison, et enfin témoigner de ce contexte où nos vies se retranchent dans l’intime, dans un périmètre réduit. Cette nouvelle relation au lieu de vie a donc engendré un nouvel exercice de l’œil sur son quotidien, pour saisir du regard des instants éphémères et les traduire par la ligne.

Tommy Vissenberg évoque son goût pour la peinture hollandaise, ces scènes du XVIIe dans des intérieurs modestes avec le désordre du quotidien comme dans les peintures de Jan Steen, ou encore ces natures mortes qui montre le « pas-grand-chose », la « cose naturali » en italien (les choses naturelles) ou « still life » en anglais, qui se traduirait par « vie silencieuse ou vie immobile ». C’est une approche qui stimule l’attention aux petits moments de la vie et des objets tels qu’une pile de linge, l’étagère à chaussures ou des ustensiles de cuisine, le désordre d’un cabinet de curiosité de l’ordinaire comme s’il s’agissait d’un jardin en perpétuel recommencement.

« J’aime prendre une trace d’un lieu et voir ce qui a bougé la semaine d’après. »

Le trait possède, chez Tommy Vissenberg, une autre ambition que celle du seul plaisir mimétique puisque l’artiste en prise avec le réel choisit l’instant précis pour témoigner de l’éphémère. Parfois le dessin est tracé à l’aveugle, chargé avec le moins d’interventions possibles, c’est à dire que la relation avec le sujet devient évènement comme une écriture suspendue, un art vivant.

« Dehors, le jardin pousse, je vois poindre les feuilles du pêcher, je me dis c’est maintenant, la semaine prochaine, il sera déjà différent. Garder une trace légère, quelques indices, est devenu pour moi une nécessité. Cette série traduit mon regard dans un jeu avec le papier et où je travaille toujours avec un grand respect du blanc de la page. »

Chez Tommy Vissenberg, tout semble en apesanteur. La vanité apparaît avec la légèreté stylistique du trait qui glisse sur la page comme le son clair d’une voix ténue dans le silence. En cela, notre expérience de lecture de ses dessins demeure une expérience périlleuse, lumineuse et apaisante.

Chargement des commentaires…