« Il n’y avait ni bandas ni mandjias, ni blancs ni nègres. Il n’y avait que des hommes. Et tous les hommes étaient frères. » René Maran écrit cette phrase à quelques lignes de la fin de son livre Batouala, paru y a 100 ans.

Celle-ci résonne encore aujourd’hui pour faire de ce livre, prix Goncourt en 1921, le premier attribué à un auteur noir, un ouvrage de résistance aux dérives de la civilisation occidentale, racisme et colonialisme. Lorsqu’il l’écrit, René Maran est pourtant lui même administrateur colonial, affecté en Oubangui-Chari (actuelle République centrafricaine).

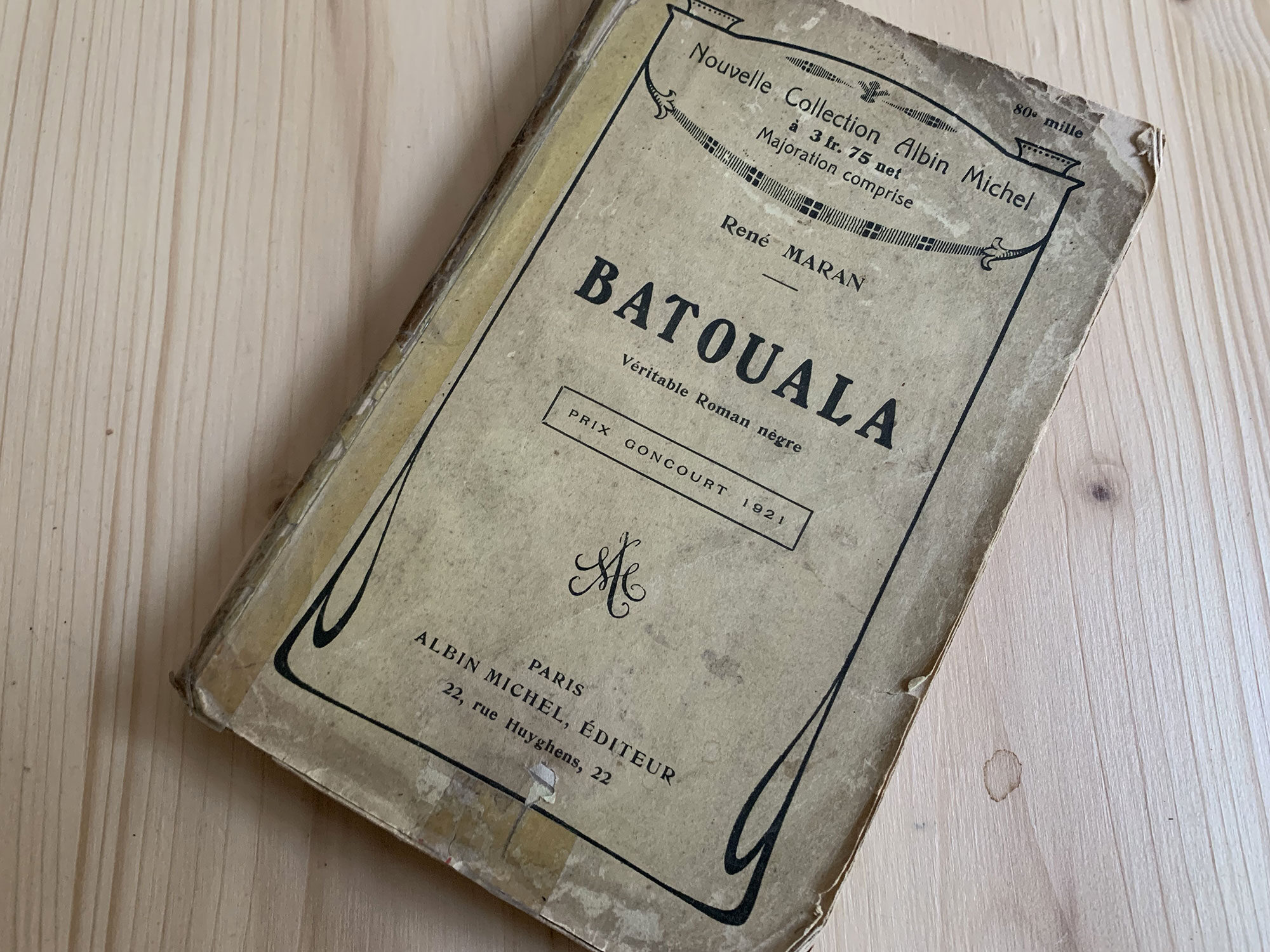

« Véritable roman nègre » peut-on lire en sous-titre sur l’édition 1921 que nous avons eue entre les mains*. Un roman qui « ne tâche même pas à expliquer : il constate. Il ne s’indigne pas : il enregistre », prévient son auteur, né en 1887 en Martinique, et qui a grandi et fait ses études à Talence et Bordeaux.

Préface au vitriol

Dès la préface, René Maran dresse un réquisitoire cinglant contre la « civilisation » européenne :

« Tu bâtis ton royaume sur des cadavres. Quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, tu te meus dans le mensonge. A ta vue, les larmes de sourdre et la douleur de crier. Tu es la force qui prime le droit. Tu n’es pas un flambeau, mais un incendie. Tout ce à quoi tu touches, tu le consumes… »

En République centrafricaine, une région « très riche en caoutchouc et très peuplée », l’Europe a « décimé » des tribus – dakpas, m’bis, maroukas, la’mbassis, sabangas et n’gapous… Elles « ont vu la maladie s’installer chez eux, la famine les envahir et leur nombre diminuer », tandis que l’Européen mène une « vie coloniale » qui l’ »avilit peu à peu ».

« Rares sont ceux, même parmi les fonctionnaires, les coloniaux qui cultivent leur esprit. Ils n’ont pas la force de résister à l’ambiance. On s’habitue à l’alcool. Avant la guerre, nombreux étaient les européens capables d’assécher à eux seuls plus de quinze litres de pernod, en l’espace de trente jours. Depuis, hélas ! j’en ai connu un, qui a battu tous les records. Quatre-vingts bouteilles de whisky de traite, voilà ce qu’il a pu boire, en un mois. »

René Maran en appelle ainsi à ses « frères en esprit, écrivains de France » :

« Il vous appartient de signifier que vous ne voulez plus, sous aucun prétexte, que vos compatriotes, établis là-bas, déconsidèrent la nation dont vous êtes les mainteneurs. Que votre voix s’élève ! il faut que vous aidiez ceux qui disent les choses telles qu’elles sont, non pas telles qu’on voudrait qu’elles fussent ».

Afrique centrale

Batouala nous invite alors à suivre un grand chef africain, un « mokoundji », qui a donné son nom au roman. Au bord du grand fleuve Nioubangui, il est un important fabriquant de fétiches des Bandas, peuple d’une Afrique centrale à la flore luxuriante et la faune sauvage de la brousse.

« La tenace odeur des terres chaudes, des herbes grasses, des arbres, la pestilence des marigots et l’arôme des menthes sauvages envahissaient la brise, qui les disséminait. Et perdus en cet enthousiasme végétal, les oiseaux conjuguaient leurs cris disparates, tandis que, faiblement, noirs dans le haut azur, des charognards gémissaient, en planant. »

Le quotidien de Batouala révèle un continent alors méconnu, ses traditions et ses coutumes. A ses côtés, sa femme Yassigui’ndja, la « moins docile » de ses compagnes, est courtisée par Bissibi’ngui, « un jeune homme musclé, plein d’allant, vigoureux et beau » qui « avait contribué à désunir bien des ménages ». Le grand chef s’en inquiète, tout comme pour la cérémonie des « Ga’nzas » qui doit se dérouler trois jours après une tornade magnifiquement détaillée.

« Le vent tomba. Il fit, soudain, très lourd. Peu à peu, le ciel couleur de latérite était devenu gris cendré. De tous côtés, les mouches se mirent à bourdonner. Un à un, les oiseaux se turent. Un à un, les charognards disparurent. De grands nuages blanchâtres surgissaient de derrière les kagas, s’entassaient, s’aggloméraient, s’épaississaient, allaient, involontaires, au gré des courants aériens.

Bientôt, une force occulte les poussa sur la Bamba. Plus noirs que charbon, enchevêtrés les uns dans les autres, se pressant, se bousculant, se chevauchant, ils galopaient à la manière de bœufs sauvages, échappés d’un feu de brousse. Des traits fulgurants striaient leur masse. L’écho apportait la déflagration des grondements du tonnerre. Marmites et nattes furent rentrées à la hâte. »

La mort ou l’esclavage

La fête a lieu. Les longues palabres des villageois évoquent l’exploitation coloniale et le mépris des blancs à leur encontre. « La plus morne tristesse règne, désormais, par tout le pays noir. Les blancs sont ainsi faits, que la joie de vivre disparaît des lieux où ils prennent quartiers. »

« Les ”boundjous” [les blancs, NDLR] ne valent rien. Ils ne nous aiment pas. Ils ne sont venus chez nous que pour nous faire crever. Ils nous traitent de menteurs ! Nos mensonges ne trompent personne ? Si, parfois, nous embellissons le vrai, c’est parce que la vérité a presque toujours besoin d’être embellie, c’est parce que le manioc sans sel n’a pas de saveur. »

La fête rituelle des « Ga’nzas » ne sera pas épargnée par les colonisateurs. L’effervescence de la cérémonie – où « on ne procède à la circoncision et à l’excision qu’une fois par douze lunes » – est décrite avec force détails. « Les balafons, les li’nghas et les koundés tonnaient comme un orage. Il fallait essayer d’étouffer les cris possibles. C’est à quoi ils s’appliquaient. » Les participants sont dispersés sur ordre du commandant des agents coloniaux.

« Depuis que les boundjous étaient venus s’établir chez eux, les pauvres bons noirs n’avaient pas de refuge autre que la mort. Elle seule les déliait de l’esclavage. Car on ne trouvait plus le bonheur que là-bas, en ces régions lointaines et sombres d’où les blancs sont formellement exclus. »

A travers chaque scène soigneusement rapportée, chaque tradition minutieusement détaillée, chaque croyance tribale exposée, chaque expression africaine, René Maran œuvre avec la rigueur d’un ethnologue pour restituer le plus fidèlement possible cette région du continent africain. S’il dénonce la cruauté des boundjous, il décrit sans complaisance les travers des tribus, car « l’homme, quelle que soit sa couleur, est toujours un homme ».

« Les noirs ”jouent et gagnent” »

Edité par Albin Michel en 1921, Batouala a tout d’un bon roman explorateur. Avec son écriture qui emprunte au théâtre quelques codes – le découpage des scènes, l’exubérance des personnages, le rythme des dialogues… –, il aurait pu connaître le succès ordinaire du premier roman d’un jeune auteur (après deux recueils de poèmes).

Le 14 décembre 1921, en lui attribuant le prix, le président de l’académie Goncourt l’inscrit dans l’histoire non seulement littéraire, mais aussi dans la part d’ombre de la France.

Le Petit Parisien évoque un auteur qui vit à « deux jours de marche du lac Tchad, au milieu de noirs qui lui ressemblent comme des frères » :

« Depuis l’année 1903, époque où fut décerné le premier prix Goncourt, c’est la première fois que les noirs ”jouent et gagnent”. Depuis l’année 1903, c’est la première fois qu’un écrivain est candidat au prix Goncourt sans le savoir, et l’obtient sans l’avoir sollicité. »

L’annonce de René Maran comme vainqueur du Goncourt, passée la confusion autour d’un auteur noir inconnu, attire surtout l’attention sur la préface du roman. La polémique médiatique devient politique. Son poste comme administrateur d’outre-mer, obtenu après ses études de droit à l’université de Bordeaux jusqu’en 1910, est visé. C’est durant son séjour en Afrique qu’il découvre pourtant l’oppression vécue par les populations colonisées. Sous pression, l’écrivain démissionne en 1924.

Jusqu’à sa mort, en 1960 à Paris, René Maran subit son statut de « premier Noir récompensé par le Goncourt ». L’écrivain, né en Martinique en 1887 de parents guyanais, déplore d’être réduit à cet épisode de l’histoire du prix littéraire. Le Goncourt a relégué ses autres ouvrages (une vingtaine) au second plan, sous le poids d’une polémique qu’il avait, de manière prémonitoire, chercher à éviter comme il l’a précisé dans sa fameuse préface :

« Mon livre n’est pas polémique. Il vient, par hasard, à son heure. La question nègre est « actuelle ». »

Elle l’est toujours.

* Livre appartenant à la collection de madame Houria Fall, que nous remercions pour ce précieux prêt.

Abonnez-vous ou offrez un abonnement pour permettre à Rue89 Bordeaux d’étoffer sa rédaction

Chargement des commentaires…