>

Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous

Abonnez-vous maintenant pour poursuivre votre lecture

Déjà abonné⋅e ?

Connectez-vousPortée à bout de bras par Alain Rousset, la ligne Oloron-Bedous (Pyrénées-Atlantique) est à nouveau en service depuis ce dimanche. 36 ans après la fermeture du Transpyrénéen, ses partisans espèrent une prolongation jusqu’à Canfranc, en Espagne, pour les voyageurs et le fret. Mais dans la vallée d’Aspe dépeuplée, la nostalgie du train côtoie le scepticisme face au coût de ce TER. Reportage.

>

Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous

Déjà abonné⋅e ?

Connectez-vous

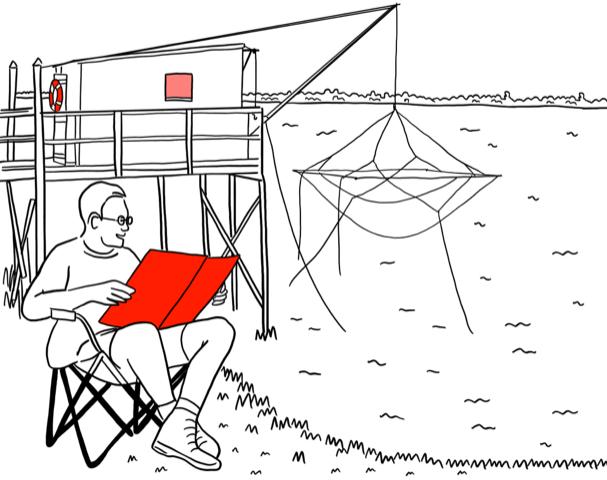

Photo : VB/Rue89 Bordeaux

Chargement des commentaires…