Quatre associations mémorielles girondines de républicains espagnols commémorent ce mercredi l’anniversaire de la proclamation de la Seconde République espagnole le 14 avril 1931. Une délégation se réunira devant le Mémorial de la Base sous-marine de Bordeaux à 15h30.

En effet, la construction de cet édifice de l’Allemagne nazie par des travailleurs espagnols forcés est l’un des épisodes de la grande exode républicaine dans le sud-ouest de la France.

Passés par les camps de concentration et le travail forcé à leur arrivée sur le territoire, après leur défaite dans la guerre civile espagnole (1936-1939), nombre d’entre eux décideront de s’engager dans la Résistance française et la libération, espérant mettre à mal la dictature franquiste.

Laure Garralaga-Lataste :

« On disait à ma mère de ne pas me parler en espagnol »

« J’ai vécu la retirada (l’exode) dans le ventre de ma mère, enceinte de sept mois. Elle espérait que je n’arrive pas, ni sur le chemin, ni à la frontière. J’ai exaucé son vœu puisque je suis née deux jours après leur arrivée sur Bordeaux, le 7 février 1939, à la maternité du Cours de la Marne », raconte Laure Garralaga-Lataste.

Mes parents sont partis à pied, comme la plupart. Il y avait quelques camions qui transportaient les civils et militaires blessés, mais si vous en étiez capables vous marchiez. C’était l’horreur, les gens partaient avec ce qu’ils avaient sur le dos, dans le froid et sous le bruit des bombardements et des mitraillettes.

Ils sont restés deux semaines au Perthus [commune des Pyrénées-Orientales, NDLR]. Les conditions d’accueil étaient déplorables, on parquait les espagnols sur un bout de terrain entre des barbelés. Les prisonniers ont du construire des cabanes eux-mêmes ou creuser des trous dans le sable pour se protéger du froid. On leur jetait des sachets de pain à travers les grilles, les gens finissaient par se battre. Cette histoire me met en colère, j’estime que la France a abandonné les républicains espagnols.

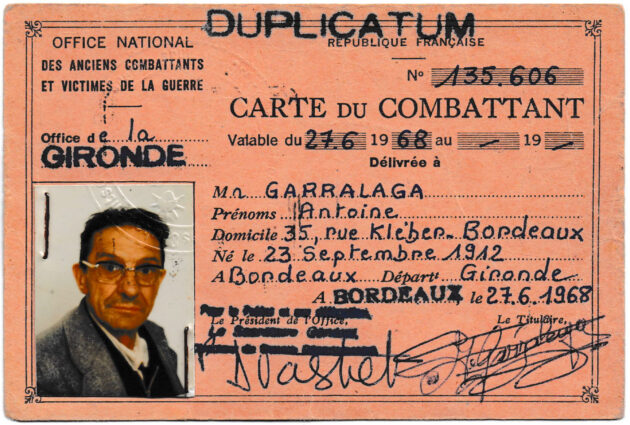

Mon père était d’origine française, et ma mère avait obtenu la nationalité par mariage, ce qui leur a permis de se rendre avec plus de facilité à Bordeaux où mon père avait de la famille. Nous habitions dans le quartier de “la petite Espagne” aux Capucins. Mon père a tout de suite été enrôlé dans la guerre, il a participé par la suite à la libération de Bordeaux. Ma mère et ma tante travaillaient dans un atelier de couture, et elles habillaient les poissonnières des Capucins. Grâce à cela nous n’avons manqué de rien. Une cousine vendait également des abas au marché : j’ai l’habitude de dire que j’ai été élevée au foie de veau ! C’était un quartier très solidaire.

Beaucoup d’enfants espagnols ne connaissent pas leur histoire, les parents avaient tellement peur qu’on les arrête qu’ils ne mentionnaient jamais le passé. On disait à ma mère de ne pas me parler en espagnol. »

Trinidad Marza :

« On pensait que l’éducation pouvait changer le monde »

« Ma mère a traversé la frontière à l’âge de 28 ans avec ma tante et ma grand-mère. Elle était syndiquée à la CNT, comme deux millions d’encartés. On savait ce qu’était la répression franquiste. A leur arrivée en France, elles ont été parquées au camp de Pithiviers [commune du Loiret, NDLR]. C’est un endroit sinistre, connu pour la déportation des juifs. Mais avant l’arrivée des allemands, c’était un camp pour femmes espagnoles, puisqu’ils les séparaient systématiquement des hommes.

Mon père lui était détenu à Argelès-sur-Mer [commune des Pyrénées-Orientales, NDLR]. Il était cheminot et trotskiste. Il s’était engagé comme milicien aux côtés du Poum [Parti ouvrier d’unification marxiste, NDLR]. C’était des conditions insupportables : le froid, la faim. Les hommes n’avaient pas le choix, ils devaient s’engager dans la légion étrangère pour sortir du camp. Je sais de source directe que les gardiens faisaient aussi chanter les mères qui étaient séparées de leurs enfants, en leur disant que si elles voulaient les revoir elles devaient accepter le rapatriement dans l’Espagne de Franco.

Mes parents se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient tous les deux dans la Base sous-marine. Beaucoup de républicains espagnols y étaient employés de force par les nazis pour construire la base. Les conditions étaient très dures, on dit qu’une soixantaine de travailleurs auraient été coulés dans le béton accidentellement. Les femmes étaient à la cuisine et les hommes à la construction, ils dormaient dans la caserne Niel, là où il y a maintenant Darwin.

Pour moi la Seconde République a une signification énorme surtout dans ces premières années, dans lesquelles tous les espoirs ont été mis dans l’enseignement. On pensait que l’éducation pouvait changer le monde. Bien sûr il y a eu d’autres changements très importants comme la réforme agraire, mais cette foi dans la culture me touche. On ne devrait jamais l’oublier ».

Jean-Pierre Machio :

« Mon père s’est arrêté devant la Base sous-marine et m’a dit : “regarde, j’ai travaillé ici.” »

« J’ai réussi à reconstituer le parcours de mon père avec des anecdotes et recherches personnelles, et en discutant avec d’autres membres de l’association Ay Carmela. Je dois encore me rendre aux archives du département pour avoir des précisions sur ses conditions d’arrivée.

Mon père est mort jeune, il avait 57 ans et il ne m’en a pas beaucoup parlé. J’ai eu l’occasion de l’entendre lors de discussions aux repas des dimanches, quand les amis de son village natal le questionnaient dessus. Une fois, on est passé devant la Base sous-marine en mobylette, j’avais 7 ans. Il s’est arrêté et m’a dit : “regarde, j’ai travaillé ici.” Il est resté pensif pendant une trentaine de secondes en me tenant la main, puis nous sommes partis et nous n’en avons jamais reparlé. Peut-être que si en grandissant j’avais insisté, il me l’aurait dit. C’est tellement vaste, on ne peut pas tout savoir.

Joaquim Machio Barquero, avait 25 ans lors du coup d’Etat franquiste. Issu d’un village de la région pauvre de l’Estrémadure, il s’engagea dans une milice établie à une centaine de kilomètres, qui contribua à bloquer le passage de nombreuses troupes fascistes dans la vallée. Par la suite, il a été incorporé à la 62e Brigade Mixte, au bataillon 247, une compagnie de mitrailleurs. Dans une lettre du 22 janvier 1938 adressée à la famille, il raconte le désarroi des soldats républicains envoyés dans la région de Tolède pour défendre Madrid, manquant de tout. Ils n’ont cessé de chercher à repousser les franquistes, jusqu’en 1939, avant d’être contraints de déposer les armes, en sol français pendant la retirada. Il eu un périple militaire chargé, qui le mena à traverser toute l’Espagne jusqu’à son arrivée au Perthus, à la frontière, avant d’être interné à Barcarès.

Il fera ensuite partie d’une Compagnie de Travailleurs Étrangers, qui deviendront Groupes de Travailleurs Étrangers sous Vichy. Puis il est recruté pour travailler à la Base sous-marine de Bordeaux-Bacalan à partir de 1942. Il est logé à la caserne Niel. Il apprendra à travailler la ferraille pour le béton armé, ce qui l’amènera à se convertir dans le bâtiment après la Libération. Mon père n’a jamais revu son village, où des cousins voulaient le fusiller : il a fini sa vie “apatride”. En 1950 il rencontra à Bordeaux ma mère, espagnole issue d’une famille franquiste. Ils nous eurent ma sœur et moi et nous firent naturaliser français ».

Janine Molina, association Ay Carmela :

« Mon oncle est mort dans le camp allemand de Mauthausen »

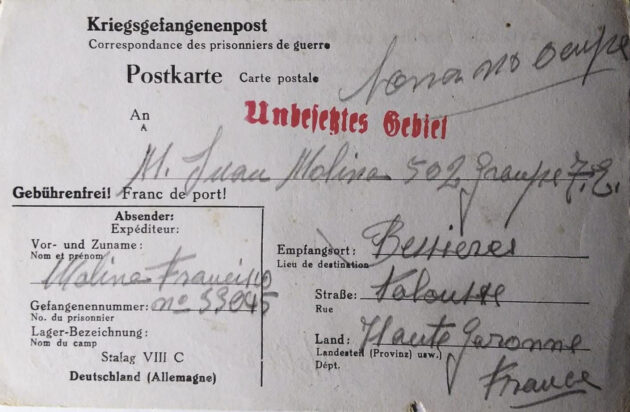

« Mon oncle, Francisco Molina est mort à Mathausen. Il s’était engagé avec ses deux frères dans les troupes républicaines à 19 ans. Avec son frère Juan, ils seront internés au camp d’Argelès-sur-Mer.

Francisco fut enrôlé dans une Compagnie de Travailleurs Étrangers. Il partit construire des tranchées et des fortifications dans les Alpes puis dans la région de Colmar et de Verdun. En juin 1940, il est fait prisonnier et interné en camp. En 1942, il est transféré avec 1200 prisonniers espagnols vers le camp de Mauthausen-Gusen où il meurt deux mois plus tard d’une pneumonie, selon le registre du camp.

En réalité, on pense qu’il a été gazé. Nous avons édifié dans le village natal de mon oncle en Andalousie un mémorial en son honneur. Nous nous y réunissions tous les 1er mai pour rendre hommage à mon oncle et à un de ses camarades mort dans les mêmes circonstances. »

Chargement des commentaires…