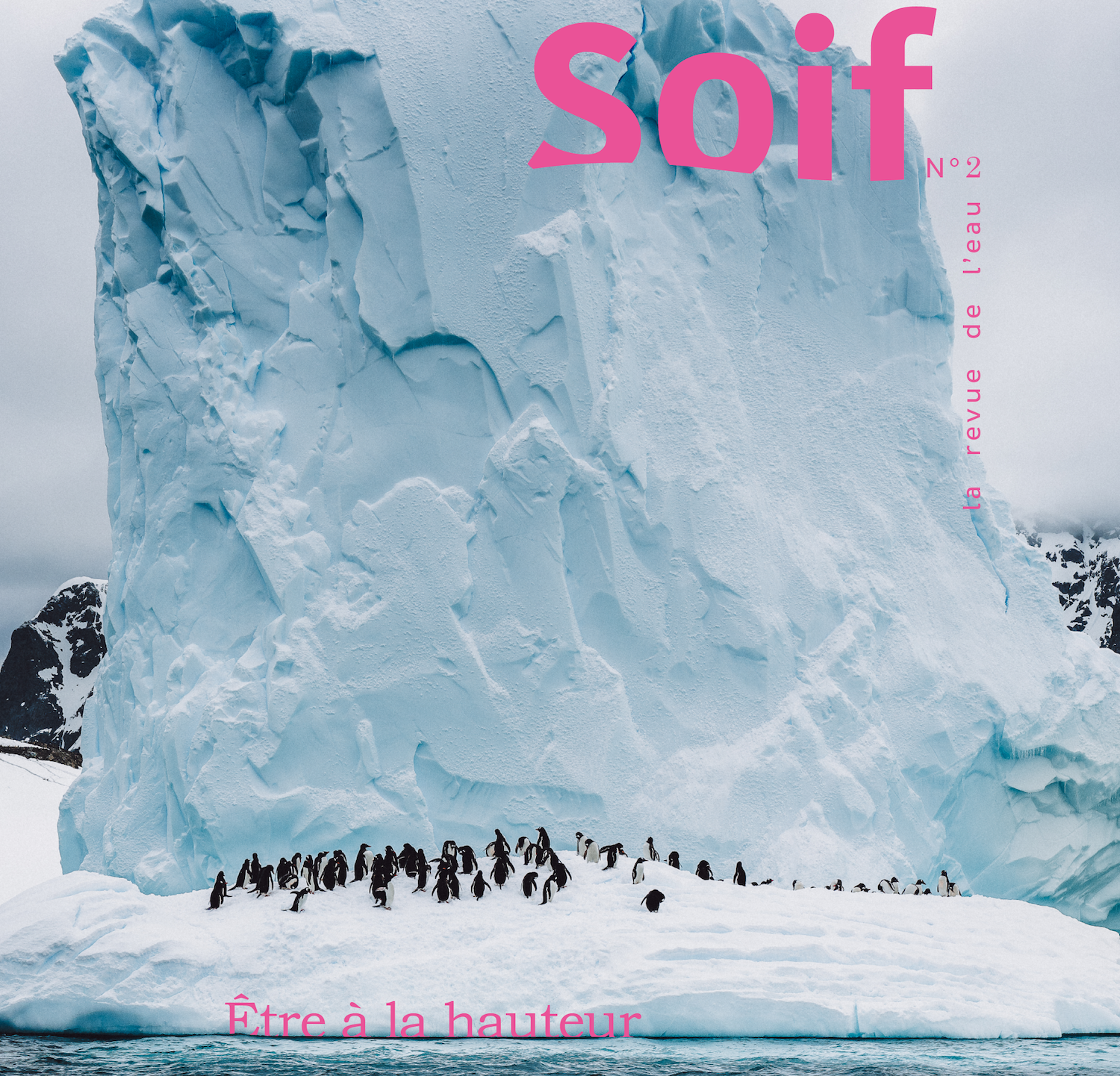

Un entretien fleuve avec l’explorateur Jean-Louis Etienne ; un reportage au Patanal, au Brésil, la plus vaste zone humide de la planète qui se transforme en savane à la saison sèche ; un dossier sur les « niveaux d’alerte » (surveillance des eaux potables sur la Côte d’Azur protection, contre les inondations dans la Loire, ou baisse de l’enneigement dans les Pyrénées) : le sommaire du dernier Soif nous invite à « être à la hauteur » des enjeux de protection de l’eau.

Paru en novembre 2024, le numéro 2 de cette revue semestrielle poursuit le double pari initié l’an dernier par son équipe de ses trois cofondateurs : proposer des récits dédiés à l’eau, dans un format papier distribué en librairies et dans quelques kiosques, le tout joliment illustré.

« L’eau était un angle mort des médias »

Pauline Boyer, directrice de publication et journaliste (ex de Sud Ouest et du Figaro, notamment) à l’origine du projet, indique avoir « adoré l’expérience America » – un mook sur les Etats-Unis publié pendant le premier mandat de Donald Trump.

« J’avais l’impression que les médias parlaient de l’eau soit de manière technique ou désincarnée, de façon utilitaire, soit avec des visions uniquement environnementale ou nature – sur le surf ou la montagne, par exemple. Il me semblait que c’était un angle mort, et que les sujets de société ou de politique sur l’eau que je voyais partout n’était pas traités, à part autour de polémiques comme sur les méga-bassines. Or on ne peut pas dire aux gens de protéger un élément qu’ils ne comprennent pas. »

L’objectif est donc de traiter des sujets « en dehors des radars », d’où la thématique du premier numéro – « révéler l’invisible », car les « ¾ des gens ne savent pas d’où vient l’eau qui coule au robinet ». Pour son lancement, Soif a ainsi fait un reportage sur le réseau d’eau potable de La Rochelle, ou sur l’utilisation de la géothermie (chauffage par eau chaude puisée en profondeur) pour le stade nautique de Mérignac.

Slow reading

Les papiers – longues interviews, grands reportages… – sont des format magazines, « déconnectés de l’actualité », qui peuvent se lire sur « le temps long », reprend la cofondatrice de la revue :

« On est convaincus que le papier s’accorde bien avec ce slow reading qu’on prône, et qu’il y a de la place pour des revues physiques. Nous proposons un bel objet de 116 pages, qu’il est agréable d’avoir en main, qu’on peut lire plus tard car les articles ne se périment pas rapidement, collectionner… Par ailleurs, on évoque dans le premier numéro l’impact du tout numérique, et termes de consommation d’eau par les data centers. »

Pauline Boyer reconnaît néanmoins que c’est « un challenge dans le contexte actuel », même si « les premiers résultats sont encourageants ». Les deux premiers numéros ont été lancés avec un tirage de 1500 exemplaires, distribués en direct (voire en main propre aux particuliers vivant à Bordeaux !) par les permanents de la revue aux libraires, et vendus 19€.

Sans pub privée

Les 4 fondateurs, qui ont investi dans l’aventure, ne se payent pas pour l’instant – ils ont gardé des activités parallèles -, mais les indépendants qui travaillent avec eux sont rémunérés, grâce notamment à une campagne de financement participatif avant le lancement. Soif a aussi quelques annonceurs institutionnels, dont la Régie de l’eau de Bordeaux Métropole ou l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

« Mais nous n’avons pas de publicité pour les entreprises car elles exercent un lobbying fort dans le domaine de l’eau, poursuit la cofondatrice. Avec les partenaires publics, nous partageons la préoccupation de préserver la ressource. »

Pour ses futurs numéros, Soif aimerait par exemple gratter du côté des seuils de qualité, et des « bidouilles sur les eaux minérales ». Le prochain, en vente fin mai, sera lui consacré à la justice environnementale, avec la reconnaissance des droits pour les fleuves et les lacs – à l’instar de ce qui a été instauré pour le fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande, ou qui est en cours de réflexion pour la Garonne et le Ciron.

Chargement des commentaires…