Elle ne voulait pas devenir le visage d’un combat. Éléonore Pattery refusait même les sollicitations de la presse, « quel que soit leur format ! ». En lançant début juillet une pétition contre la loi Duplomb, la jeune étudiante bordelaise et inconnue du grand public, a enclenché une mobilisation inédite.

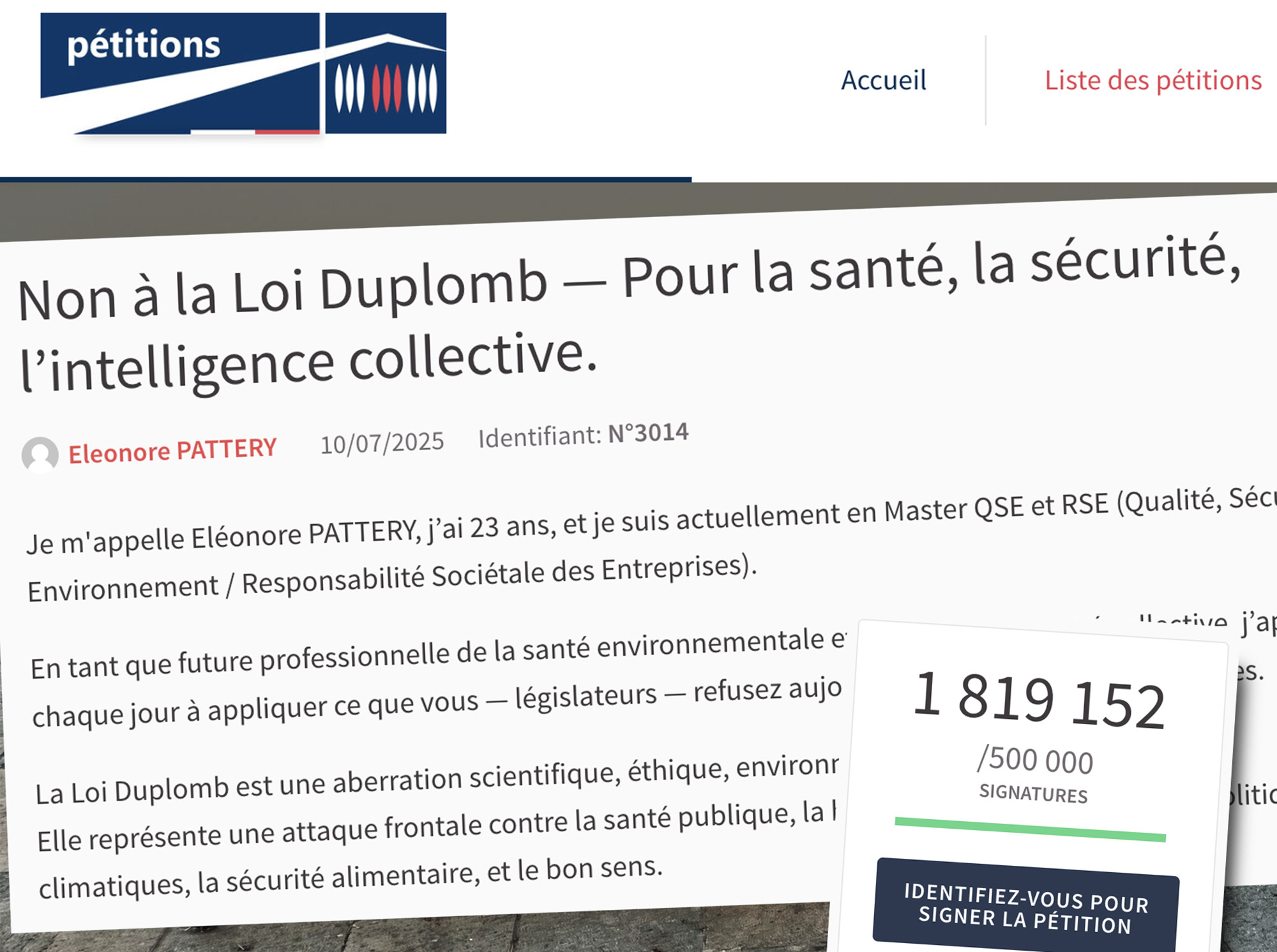

En quelques jours, sa démarche solitaire s’est transformée en raz-de-marée populaire : plus d’1,8 million de signatures enregistrées au 23 juillet sur la plateforme officielle de l’Assemblée nationale. Du jamais vu à cette échelle.

« Si vous cherchez à comprendre le fond de cette mobilisation, commencez par donner la parole à celles et ceux qui sont compétents : les scientifiques, les juristes en droit de l’environnement, les ONG, les agriculteurs, les enseignants, les spécialistes de la santé ou encore les citoyen·nes signataires qui sont contre cette loi, et, parfois, contre le fonctionnement même de notre système démocratique. Je ne suis pas indispensable à ce débat : l’opinion publique, les voix qui s’élèvent partout dans le pays, et par-delà, me représentent déjà très bien », poste-t-elle en réponse aux médias.

Dans une lettre ouverte postée ce mercredi, elle revient sur cette mobilisation et s’exprime sur ses intentions :

« Avant toute chose, merci. Merci à toutes ces personnes qui croient – et qui ne cesseront jamais de croire – en un monde meilleur : un monde plus juste, plus respectueux du vivant, mais surtout, plus respectueux de notre propre humanité. »

Une pétition partie de rien

La loi Duplomb, adoptée le 8 juillet, entend « faciliter l’exercice du métier d’agriculteur » en révisant plusieurs normes environnementales et sanitaires. Parmi ses mesures les plus controversées, le possible retour de certains pesticides jusque-là interdits en raison de leur toxicité. De nombreux scientifiques, ONG et élus de gauche dénoncent un texte rétrograde, allant à l’encontre des engagements climatiques et sanitaires de la France.

Face à cette loi, Éléonore Pattery dit n’avoir trouvé « aucune pétition officielle ». Alors, elle l’a créée.

« Cette pétition est née d’une protestation personnelle. Ne trouvant pas de pétition officielle, je l’ai donc créée et signée. Elle est devenue collective, puis un mouvement social. Un mouvement qui a le mérite d’exister, de vivre, d’être entendu. »

L’engrenage est fulgurant : 500 000 signatures en 48 heures, un million en quatre jours. Le seuil réglementaire pour déclencher un débat à l’Assemblée nationale – 500 000 signatures réparties dans au moins 30 départements – est pulvérisé. Le président de la commission des lois a promis un examen à la rentrée, et la présidente de l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a évoqué une possible inscription à l’ordre du jour de septembre.

« Je vous demande de l’abroger »

Dans sa lettre, la jeune femme étrille le texte et ses défenseurs.

« Je maintiens ce que j’ai écrit dans la pétition : je vous demande de l’abroger. Si les arguments majeurs en sa faveur se résument à “faire comme les voisins” ou à dire que ”de toute façon on mange du Nutella“ [en référence à l’arguement de la députée macroniste Anne Genetet pour défendre la loi Duplomb, NDLR], alors cela en dit long. »

Elle y voit un symptôme d’un mal plus vaste : le mépris du vivant, la logique de court terme, l’abandon du débat démocratique.

« Cette pétition est, selon moi, bien plus qu’une simple demande d’abrogation de loi. Elle est une porte d’entrée vers la matérialisation d’un mécontentement global. Que vous soyez d’accord ou non avec ce qu’elle contient, nous pouvons au moins reconnaître ensemble que le monde va mal. Il est temps de retirer nos œillères et de regarder – vraiment – autour de nous. »

Au-delà de la loi elle-même, Éléonore Pattery plaide pour une réappropriation du savoir et de l’action.

« Informez-vous, éduquez-vous. Si l’État ne le fait pas, faites-le vous-mêmes. Vous êtes les maîtres à bord de vos vies. »

Une mobilisation sans égérie

Dans un contexte de défiance généralisée, ce succès repose moins sur une stratégie de communication que sur une sincérité brute.

« Porter un combat ne devrait jamais reposer sur les épaules d’une seule personne. C’est une responsabilité collective : celle de protéger nos droits et nos intérêts. »

Elle refuse de devenir porte-parole.

« Comme vous, j’ai une vie, un travail, des études, une famille. Avant de vouloir la paix dans le monde, je dois d’abord préserver ma propre paix intérieure, pour pouvoir continuer à défendre d’autres causes à mon échelle. »

Elle conclut en confiant qu’elle aurait aimé écrire une pétition pour chacune des causes qui l’animent : « le respect des droits humains, la lutte contre le racisme, le sexisme, l’homophobie, les inégalités sociales, l’inaction climatique, l’abus de pouvoir. » Avant d’ajouter, sobrement : « Continuez à mettre en lumière les causes, non plus le messager. »

Rien ne dit cependant que la pétition permettra l’abrogation de la loi. Mais elle a mis le pouvoir face à une partie de la société ne veut plus être tenue à l’écart. Dans une époque où l’on dit souvent les citoyens résignés, une voix comme celle d’Éléonore Pattery rappelle que l’indignation peut encore produire de la politique.

Chargement des commentaires…