Publié en 1980, L’Invention du quotidien de Michel de Certeau est un ouvrage qui explore la manière dont les individus réinvestissent l’espace et les structures imposées par la société à travers des pratiques ordinaires – marcher dans la ville, cuisiner, lire. Pour l’auteur, le quotidien n’est pas un espace de passivité mais un terrain de résistance discrète, où chacun « bricole » avec les règles en place.

Pour Sandra Patron, « c’est un livre fondateur d’une génération ». La directrice du CAPC a ainsi imaginé une exposition sur « un quotidien où certaines gestes simples sont héroïques » :

« Transposé au travail des artistes, la question était de savoir comment ces artistes travaillent au quotidien et comment ils collectent des images, des outils, des usages… »

ZAD

30 artistes ont alors posé leur regard sur les usages de la ville, en particulier les pratiques, souvent invisibles, des habitants qui façonnent véritablement la cité. Venus de plusieurs pays et de plusieurs continents, ils témoignent de différentes civilisations face aux crises systémiques : écologiques, économiques, sociales et institutionnelles. L’épuisement des modèles dominants pousse un certain nombre d’artistes à repenser les conditions matérielles, symboliques et politiques de l’existence.

Les 64 œuvres en témoignent, dans la nef comme dans les coursives. Il ne s’agit plus de représenter le monde, mais d’en identifier les limites et de contribuer à l’émergence de formes de vie alternatives. Le musée se transforme en ZAD, Zone d’aménagement différé comme Zone à défendre. Tout est ici au service d’une cause, cause actuelle ou cause oubliée, aussi bien avec sérieux qu’avec détachement.

Dans un « accrochage » pensé par Sandra Patron comme quasiment un point de ralliement d’activistes, comme une foire de gestes militants, on découvre les monumentales toiles tendues, Bara, Bara, Bara de Pia Camil (Mexique), faites de dizaines de t-shirts fast-fashion. Ce patchwork aérien répond à trois œuvres inspirées du concept Canopy Camping de Andrea Bowers (Etats-Unis), version américaine – que l’artiste-activiste a pratiqué – des « écureuils » de l’autoroute A69 pour empêcher l’abattage des arbres dans des projets écocides.

La politique du quotidien

L’ensemble de ces pratiques mettent en exergue une forte attention aux dynamiques politiques du quotidien, là où se rejouent les rapports de pouvoir. Les artistes investissent les zones vides de ces débats, avec des matériaux instables aux économies fragiles certes, mais avec des interrogations légitimes. Comment combattre la domination ? Peser face au capitalisme ? Avec quels moyens ? Et quelles stratégies ?

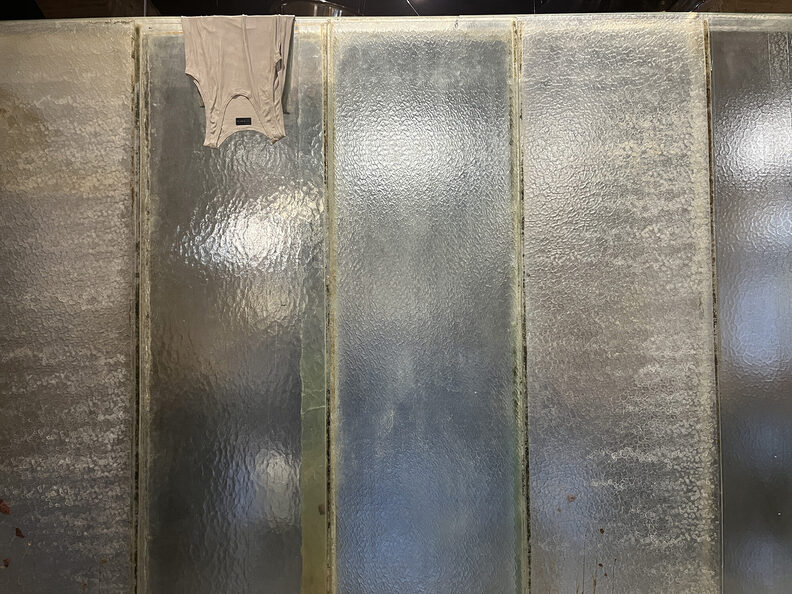

Wilfrid Almendra (France, Marseille) est le roi du troc et de la récupération. Ces verres « cathédrale » accueillent le spectateur à l’entrée du musée, et trois autres œuvres ailleurs. Récupérées sur d’anciennes serres, ces plaques ne portent pas seulement la notion du recyclage, d’une deuxième vie, mais ravivent aussi des vies passées, celles du milieu ouvrier et ses jardins partagés, avec ce qu’ils évoquent de sueur et de labeur.

A sa manière, Francis Alÿs (Belgique) explore lui aussi le geste simple, tout en étant chargé d’enjeux sociaux ou politiques, avec des photographies de sa performance : Sometimes Making Something Leads To Nothing – Parfois, faire quelque chose ne mène à rien –, qui montre la pénibilité de l’effort des travailleurs, l’épuisement et le passage du temps à travers le travail des vendeurs de glace.

Subsistance, autonomie, résistance

Dans cet ensemble, quatre productions in situ méritent une lecture particulière. Parmi elle, l’installation cinétique et sonore de Yuko Mohri (Japon) qui insère les petites catastrophes du quotidien dans sa réflexion de la modernité : ici, les réparations improvisées des fuites d’eau dans le métro de Tokyo. Tuyaux, seau d’eau, toiles cirées… des objets reliés et réemployés pour devenir à la fois des machines obsolètes et des circuits ingénieux de récupération.

A une autre échelle, Daniel Otero Torres (Colombie) se greffe littéralement à la structure du bâtiment, reconstituant un bureau des années 1960 du temps de l’activité de stockage du lieu. En partant de cet élément, une construction se déploie jusqu’au plafond, comme pour fuir un danger irréversible, une montée des eaux, « un peu comme un nid de guêpes qui va s’abriter dans un coin en sécurité » dixit l’artiste.

Différentes visions des solutions d’urgence se font face, révélant les énergies éphémères d’un urbanisme tactique. Toutes ces pratiques, dont les agencements mêlent esthétique et éthique, ont valeur de tests pour des solutions de lendemain de crises. Subsistance, autonomie, résistance, le chantier est vaste et cette exposition au CAPC se fait laboratoire de recherches abouties.

Exposition du 4 juillet 2025 au 4 janvier 2026. Vernissage jeudi 3 juillet. Sur le site du CAPC.

Chargement des commentaires…