Déchu du pouvoir, un homme sans scrupules lorgne sur le Groenland. Donald Trump ? Non, Richard III. L’authentique roi d’Angleterre, que Shakespeare dépeignait dans sa tragédie éponyme comme un tyran sanguinaire, a en fait survécu à la bataille de Bosworth, en 1485. Quatre ans plus tard, embarqué sur une nef, ce bossu escorte vers le grand nord un évêque danois, qui doit prendre ses fonctions dans cette contrée, et débarque engoncé dans son armure.

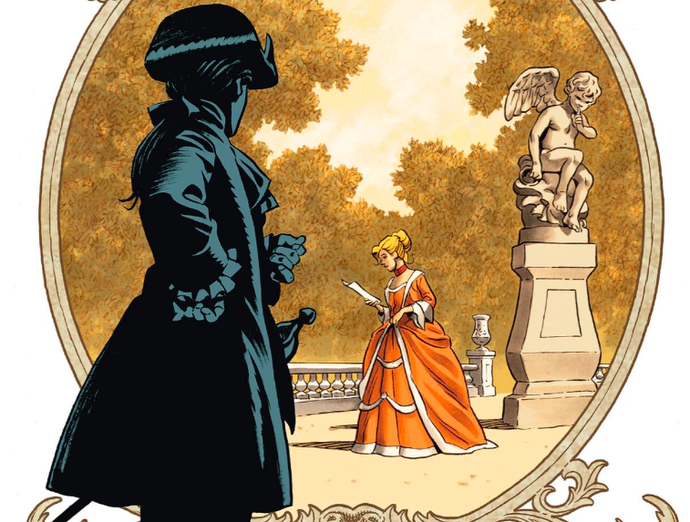

Cette entame uchronique est l’une des rares libertés avec l’Histoire que s’autorise Alain Ayroles dans La terre verte (traduction du danois groenland). A l’instar des précédents livres du scénariste bordelais (L’Ombre des Lumières, Les Indes fourbes…), ce roman graphique (260 pages) s’appuie à la fois sur un anti-héro de top niveau, et sur un travail documentaire blindé, pour nous transporter dans un univers crépusculaire, superbement mis en image par Hervé Tanquerelle (déjà auteur d’une BD sur ce pays, Groenland Vertigo).

« La Majesté est partout »

La Terre verte, c’est le nom donné à l’île immense par Erik Le Rouge, premier européen à s’implanter à la fin du Xe siècle sur ces rivages alors très fertiles. Mais 500 ans plus tard, l’Atlantique nord traverse le petit âge glaciaire, les hivers sont longs et rigoureux, et ce qui reste de la colonie est en piteux état.

Les descendants des Vikings sont affamés, isolés, ont peu de bois pour se chauffer ou alimenter des forges. Ils sont dépourvus de ressources à vendre, hormis l’ivoire des morses – et encore, le cours s’est effondré avec l’arrivée des défenses d’éléphant sur le marché… – et n’ont de toutes façons plus de flotte pour l’écouler, ni même pour pêcher.

« Notre Groenland est un pays de misère, il est froid, âpre et nous tue lentement. Tout y est grand, trop grand ! La Majesté est partout, on s’y sent minuscule sans valeur ni raison », raconte Ingeborg, jeune femme à la tête de la garde – comme les guerrières Freydis Eiriksdottir ou Hervör, chantées par les sagas scandinaves –, et qui admire Richard, le nouveau venu.

« Pourtant si vous levez humblement les yeux vers les montagnes, si vous écoutez le vent et les grondements de la glace, si vous savez écouter aussi le silence, alors la Majesté entre en vous. Vous devenez immense ! Vous vous sentez libre… infiniment libre dans ces étendues sans limites ! Dans cette terre sans roi. »

Le sabre et le goupillon

L’Anglais sourit car, à deux doigts de reprendre la mer, il vient justement de prendre une résolution : bâtir un royaume en chassant du pouvoir les notables désignés par l’Althing, le parlement local (presque) démocratique. Jouant du sabre et du goupillon, Richard se fait d’abord bras armé de l’évêque, qui se fait inquisiteur pour purger la colonie des « affres du paganisme », puis manipule le peuple pour s’emparer du pouvoir.

Mais le cap à donner à la colonie misérable reste indéterminé, alors que les températures ne cessent de dégringoler et que le peuple meurt de faim et de froid. Doit-il enfin coopérer avec les Skroelings – les Inuits –, qui savent vivre et s’adapter à cet environnement de neige et de nuit, mais sont vus comme des sauvages, chasseurs et sorciers redoutés ? Ou au contraire les piller et les exterminer ? Faut-il fuir, tenter de reconstruire des langskips (drakkars) et partir vers l’Ouest, et le légendaire Vinland, plus à l’ouest, où ont débarqué leurs ancêtres des siècles plus tôt ?

Entre Le nom de la rose et L’appel de la forêt, La Terre verte régale de ses dialogues châtiés, au diapason de la référence shakespearienne, de ses coups de théâtres machiavéliques et de ses scènes d’action dans la rudesse du Grand Nord.

Au fil de l’intrigue, située en 1492, censée être le début de la Renaissance, Alain Ayroles parvient sans lourdeur à interpeller son lecteur sur une foule de sujets – le populisme, la place des femmes, l’effondrement d’un monde où le climat change. Et où les plus civilisés ne sont pas ceux que l’on croit.

• La Terre verte, d’Alain Ayroles et Hervé Tanquerelle. Delcourt, 2025. 260 pages. 34,95€.

Chargement des commentaires…