La commémoration de l’abolition de l’esclave a un goût spécial à Bordeaux. Tout d’abord parce que la capitale girondine et l’esclavage ont un indéniable passé commun. Comme l’écrit l’historien Eric Saugera dans son livre référence, Bordeaux, port négrier :

« On pourrait le résumer en une phrase. Sur une durée d’environ un siècle et demi (du dernier tiers du XVIIe siècle au premier tiers du XIXe siècle), des dizaines de milliers de marins, armateurs, investisseurs, marchands, artisans, fabricants, ont participé à la préparation d’environ 500 expéditions négrières bordelaises qui ont […] enlevé à l’Afrique entre 130 000 et 150 000 de ses habitants. »

Chemins d’esclaves

Une conférence-colloque intitulée « Chemins d’esclaves » se tiendra ce samedi 10 mai à la bibliothèque Mériadeck. Seront évoqués « l’histoire de la traite négrière et de l’exploitation humaine pratiquées par les Occidentaux pendant plusieurs siècles, ainsi que le travail de mémoire et de pédagogie mené à Bordeaux et ailleurs ». Au programme : des interventions de Jean-Paul Grasset, historien, 1er vice-président de la LICRA Bordeaux et Gironde ; Christian Block, co-commissaire des salles sur le XVIIIe siècle au Musée d’Aquitaine ; Denis Vierge, auteur de bande dessinée et Catherine Ambeau, Professeur d’histoire.

Organisée avec la LICRA, dans le cadre du cycle des Cafés LICRA, cette rencontre sera animée par Olivier Caudron, directeur de la Bibliothèque municipale de Bordeaux depuis septembre 2013. Historien, Olivier Caudron a co-dirigé l’ouvrage « La Rochelle, l’Aunis et la Saintonge face à l’esclavage » (éd. Les Indes savantes, 2012).

Samedi 10 mai 2014, à 15h30, à l’Espace Bordeaux et l’Aquitaine, Bibliothèque Mériadeck, 85 cours du Maréchal-Juin 33000 Bordeaux, tél : 05 56 10 30 00

Des faits et des chiffres qui placent Bordeaux en 2e position dans le quatuor majeur de la traite française (Nantes y arrive en tête, avec 41% du trafic national et La Rochelle et Le Havre occupent, respectivement, les 3e et 4e position). Ensuite parce que ce sombre passé, resté longtemps tabou, est aujourd’hui encore un sujet – très – sensible dans une ville où l’idée d’un âge d’or du commerce Atlantique a longtemps été préférée à celle d’un essor économique basé sur l’esclavage.

D’ailleurs Karfa Diallo, le président de la Fondation du mémorial de la Traite des Noirs, n’en démord pas :

« Alain Juppé se refuse à traiter sérieusement la question de l’esclavage ».

Créée le 10 mai 2006, à l’Assemblée Nationale Française, sous la Présidence d’honneur de Patrick Chamoiseau, Noël Mamère, Roni Brauman et Françoise Vergés, cette fondation, installée à Bordeaux, se donne, notamment comme objectif, de « promouvoir un travail de mémoire serein et apaisé autour des héritages de la traite des noirs et de l’esclavage au niveau local, national et international ». Elle prolonge de fait l’action de l’association bordelaise DiversCités (créée en 1998 et dissoute en septembre 2010 par Karfa Diallo) qui avait été la première à demander que le passé négrier de Bordeaux fasse l’objet d’un véritable travail de mémoire, qu’il soit institutionnel ou scientifique.

Le chemin de la reconnaissance

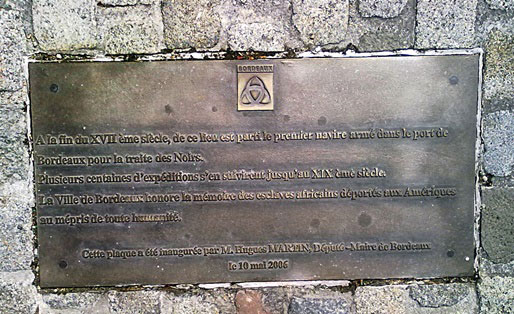

Bien sûr, Karfa Diallo le reconnaît : les actions de Diverscités comme de la Fondation « ont été à l’origine de l’éveil de la conscience bordelaise » et ont permis des avancées comme l’inauguration en 2006 d’une plaque commémorative quai des Chartrons sur laquelle on peut lire :

« À la fin du XVIIe siècle, de ce lieu est parti le premier navire armé dans le port de Bordeaux pour la traite des Noirs. Plusieurs centaines d’expéditions s’ensuivirent jusqu’au XIXe siècle. La Ville de Bordeaux honore la mémoire des esclaves africains déportés aux Amériques au mépris de toute humanité ».

En 2009, c’est l’ouverture de salles dédiées à l’histoire de l’esclavage au Musée d’Aquitaine qui marque une nouvelle progression dans la reconnaissance officielle de ce passé. Des marchandises de traite, mais aussi des fers et des entraves sont ainsi exposés. On peut également y voir une gravure de 1796 montrant des marchands d’esclave à Gorée au Sénégal ; le journal de bord de Paul-Alexandre Brizard, commandant en second du « Patriote », armé par les frères Journu ou encore des vignettes consacrées aux moyens coercitifs pour « l’enlèvement des nègres ». Jusque-là, seul le « commerce avec les Antilles » était évoqué dans les salles réservées à l’époque Moderne…

Dans son discours prononcé lors de leur inauguration, Alain Juppé concède d’ailleurs que la création de ces nouvelles salles dénommées « Bordeaux, le commerce Atlantique et l’esclavage », « est le fruit d’un lent mûrissement » et reconnaît le rôle de la société civile :

« Pourquoi le cacher : évoquer, à Bordeaux, il y a 15 ans, la traite négrière et l’esclavage n’allait pas de soi. Certes des associations militaient avec persistance pour que notre ville regarde en face son passé de port négrier. Mais la société dans son ensemble demeurait indifférente, voire réticente. Pour faire évoluer les esprits, il a fallu du temps, de la pédagogie, du dialogue. »

Pourtant, le dialogue ne passe pas avec Karfa Diallo, qui reste amer.

Blocages et crispations

« La plaque apposée quai des Chartrons, en face de la Cité Mondiale, a été installée sur un parking. Pour la voir, il faut le savoir ».

Un peu comme le buste de Toussaint Louverture, installé à l’entrée du Jardin Botanique sur le quai de Queyries. Loin des chemins touristiques bordelais classiques, cette statue en l’honneur du père de l’indépendance haïtienne offerte, en 2005, par Haïti à la Ville de Bordeaux manque en effet quelque peu de visibilité.

Quant aux demandes concernant la débaptisation ou rebaptisation des rues portant des noms de négrier et la création d’un mémorial, formulées depuis 2009 par la Fondation, elles restent littéralement sans réponse aucune. Alors même que, interrogée à ce sujet, la Ville ne s’en cache pas : « pas question de débaptiser ou rebaptiser. La démarche serait trop complexe. Ni d’ériger un mémorial, celui inauguré à Nantes suffit », explique Maryvonne Fruauff, à la communication.

Certes, la campagne de « débaptisation » défendue par Karfa Diallo peut prêter à controverse : parmi les 22 rues citées par sa Fondation, nombreuses sont celles qui ne portent qu’un nom de famille. Sans prénom, difficile donc de savoir qui elles commémorent précisément. Évoquer ces noms de rues reviendrait alors à jeter l’opprobre sur des familles entières sans discernement.

Eric Saugera reproche d’ailleurs à Karfa Diallo des inexactitudes : la présence du cours Balguerie-Stuttenberg dans la liste des rues incriminées par la Fondation fait bondir l’historien.

« Pierre Balguerie-Stuttenberg a voulu armer un bateau pour la traite mais le bateau n’est jamais parti en raison d’un contexte politique très compliqué (Cent-Jours, notamment), il s’agit donc là de juger un homme sur une intention… »

Karfa Diallo répond que « s’il avait pu, Balguerie-Stuttenberg aurait fait partir son bateau »… Le débat, en effet, n’est pas simple. Mais pour Eric Saugéra, le principe d’une plaque explicative accolée au nom de rues – « dont on est sûr qu’elles font références à des armateurs négriers » – serait bien plus pédagogique. Un avis partagé par l’historien Jacques de Cauna, responsable de la chaire Haïti à Bordeaux comme par Daniel Voguet, avocat et président de l’association des descendants d’esclaves noirs et de leurs amis (ADEN).

Une histoire à écrire

Karfa Diallo l’avoue : conscient que la Ville ne rebaptisera pas ses rues, il se satisferait de plaques explicatives, mais doute que la Ville y concède. Cela nécessiterait une réelle volonté de faire toute la lumière sur le passé négrier de Bordeaux. Car, et c’est bien là que le bât blesse, si la question de la mémoire de l’esclavage est si malaisée à Bordeaux, c’est certainement parce que l’histoire de la traite bordelaise n’a jamais fait coulé beaucoup d’encre dans la sphère universitaire locale. Ce n’est d’ailleurs pas anodin si le premier livre de référence, en la matière, a été écrit par le Nantais, Eric Saugera…

Pour Hubert Bonin, auteur des « Tabous de Bordeaux » (éditions Le Festin, 2010) dans lequel il consacre un chapitre à Bordeaux et la traite des noirs, ce silence s’explique en partie par les accointances entre le milieu universitaire et « la bonne bourgeoise locale » : le premier ne voulant fâcher la seconde en dévoilant comment le négoce girondin a pu s’enrichir grâce à la traite.

Objectif : préserver l’image de marque de Bordeaux, celle de la « ville du Vin », pas celle d’une ville dont la fortune, notamment viticole, pourrait avoir été bâtie sur la traite. Comme c’est le cas, par exemple, de la famille Nairac dont le fils Elisée put, grâce à l’argent de la traite, acquérir, à la fin du XVIIIe siècle, un domaine viticole sur lequel il fit édifier le château qui porte son nom. Tandis que son frère, Pierre-Paul Nairac, se fit construire au cœur de Bordeaux un hôtel particulier, comme le détaille Eric Saugera dans son livre La traite des noirs en 30 questions (Geste éditions, 1998).

Jacques de Cauna réclame d’ailleurs depuis plusieurs années qu’un centre de recherches consacré à l’histoire de la traite et de l’esclavage soit ouvert à Bordeaux, « pour que des gens travaillent historiquement sur la question ».

« Il ne faut pas confondre histoire et mémoire. Le militantisme ne peut pas se passer de l’historien, il ne faut pas geler l’histoire dans un mémorial, il faut l’étudier », explique le professeur.

Mais pour l’instant, sa demande reste vaine.

Le cas tressois

Il n’y a pas qu’à Bordeaux que la question de l’esclavage reste malaisée dans la région. Preuve en est à Tresses, dans l’Entre-deux-Mers où le sujet s’est invité aux dernières élections municipales. Le 19 mars, à quelques jours du premier tour du scrutin local, la médiathèque municipale y organisait une conférence sur « Les enjeux de la mémoire de l’esclavage ». Un sujet à la résonance particulière dans une ville où l’opposante au maire sortant, le socialiste Jean-Pierre Soubie, porte le nom d’Axelle Balguerie, du nom de l’armateur négrier dont elle est la lointaine descendante.

Hasard ? Instrumentalisation ? Pour la tête de liste du Nouvel Elan Tressois, le choix fait par la municipalité de mettre le sujet sur la table en période électorale est inopportun. « C’est un sujet gênant dans notre famille. Je ne suis pas responsable de ce qu’ont fait mes ancêtres. Bien sûr, il faut en parler, mais il ne faut pas tout mélanger. » Battue de peu (48,23% contre 51,76% pour le maire sortant), Axelle Balguerie a déposé un recours contre l’élection de Jean-Pierre Soubie. A la mairie de Tresses, on se refuse à tout commentaire. A suivre.

Chargement des commentaires…