Nichée au carrefour de la rue du Mirail et de la rue Gratiolet, quartier Saint-Michel à Bordeaux, l’échoppe tenue par Yeshi Phuntsok se veut discrète et sans prétention. Une sobre enseigne verte émeraude où figure un « nœud infini », symbole de la spiritualité bouddhiste, et les mots « Couleur Tibet », inscrits en fines lettres blanches.

« J’ai beaucoup travaillé et économisé pour ouvrir, le patron m’a vendu pas cher… Après, j’ai tout fait : table, chaise, déco… » raconte le commerçant, dans la salle principale de son restaurant, ornée de dizaines de bibelots chinés en brocante, au milieu desquels trône un portrait du Dalaï-lama.

Affirmant parler couramment sept langues, le cuistot se décrit comme un « révolutionnaire » ayant fait son temps. Pour Yeshi, la lutte du peuple tibétain n’est jamais bien loin : le quinquagénaire a longtemps été actif dans les réseaux de soutien à la diaspora, partage des souvenirs de manifs et promeut sa culture natale sur son compte TikTok. Un engagement qu’il prolonge aujourd’hui dans sa façon d’être au monde et dans son gagne-pain.

« Le commerce, c’est la relation avec les gens : moi, j’aime l’honnêteté, l’entraide, c’est comme ça que j’ai toujours travaillé », poursuit-il en sirotant un verre de thé.

Enfance himalayenne

Le commerce, c’est un peu son passeport voyage. Des « affaires », Yeshi en sème de partout où il passe, des confins de l’Asie à Dharamsala, en Inde, aux ruelles sinueuses du vieux Bordeaux, en Gironde, où il s’est installé il y a près de 18 ans. Né le 4 décembre 1968, aîné d’une fratrie de huit frères, Yeshi grandit dans le village de Yushu, à 4800 mètres d’altitude au milieu des hauts plateaux de l’Himalaya, des sommets enneigés et des yaks.

« On avait environ 600 bêtes. J’étais jeune, mais je savais déjà traire, faire le fromage… Là-bas, tu as tout : les bêtes, le lait, la viande, la laine. C’est comme ça qu’on vivait », se souvient-il.

Le froid, la hauteur, des chevaux… Le restaurateur narre un mode de vie qui se transmet dans sa famille de génération en génération : « On montait dans les montagnes, et on restait là-haut avec les troupeaux pendant des semaines. Chaque hiver, on tuait des animaux. Pas pour tuer, pour vivre. Pour nourrir. »

Mais sa vie s’est aussi déroulée sous l’ombre pesante de la répression chinoise. Le village de Yeshi est tombé sous le contrôle de Pékin en 1958, dix ans avant sa naissance. Arrestations massives, exécutions, exils forcés… Une période qu’il n’a pas connue, mais qui a marqué son enfance au fer rouge — la sienne et celle des siens.

« Mes parents me l’ont raconté. C’était une grande famille de quinze personnes. Il n’en restait que trois, tous les autres sont morts », raconte-t-il d’une voix calme.

Une vie monacale

Il évoque la famine qui touche alors les Tibétains, les emprisonnements politiques et l’usage de la torture. Malgré la douleur, la résistance ne s’est jamais éteinte.

« Le cousin de mon père était un guerrier. Il a combattu les Chinois pendant quinze ans en se cachant dans les montagnes. L’altitude, le terrain… nous, les Tibétains, on maîtrise mieux cet environnement », confie Yeshi avec une certaine fierté.

À l’aube de sa vie d’adulte, Yeshi passe des champs au monastère bouddhiste. « J’ai été moine pendant huit ans, c’est des valeurs transmises par la famille que j’avais envie de suivre », relate-t-il. À ce moment, la Chine desserre son emprise sur la région, après la mort de Mao Zedong en 1976 et l’arrivée de Deng Xiaoping. Les monastères rouvrent, portés par une tolérance encore fragile envers la pratique bouddhiste. Des prisonniers politiques sont libérés… Mais les cicatrices restent vives. « Ils torturaient, ils tuaient : ils y prenaient même du plaisir », appuie Yeshi.

Le jeune homme participe alors à la reconstruction du monastère et officie en cuisine pour nourrir les moines. Dans une autonomie relative, les Tibétains commencent à percevoir « un peu plus de richesses, comme la viande qu’ils produisent et dont ils peuvent conserver une part plus importante ». La répression elle, continue encore aujourd’hui.

« Jusqu’à 28 ans, je ne connaissais même pas la carte du monde »

De Tian’anmen, la révolte à Pékin matée par le régime en 1989, au soulèvement hongkongais de 2019, le restaurateur trace un fil d’espoir qui transcende les peuples : « Certains Chinois viennent me dire qu’ils me soutiennent ici, en France ! » rapporte-t-il. Autant d’élans fraternels qui continuent de nourrir une confiance inébranlable envers autrui — fût-il perçu comme un ennemi existentiel dans son pays d’origine. Un fil qu’il emporte avec lui vers l’Inde, sur les sentiers de l’exil.

Poussé par la soif de découvrir le monde, Yeshi quitte le Tibet au début des années 1990. « J’ai traversé le Népal jusqu’en Inde, je me suis mis à lire pour apprendre : jusqu’à 28 ans, je ne connaissais même pas la carte du monde ! » se souvient-il. Il lit, feuillette, s’émerveille. Entre les pages, le jeune homme découvre les pays, les cultures, les langues… et les monuments, comme le Machu Picchu ou le mont Fuji, qu’il évoque les yeux brillants. « Pendant six mois, j’ai étudié l’anglais. Juste assez pour pouvoir me débrouiller et échanger avec les habitants. »

Soutien aux exilés

À Dharamsala, ville indienne refuge du gouvernement tibétain en exil, l’aventurier fonde une association pour aider ses compatriotes à s’insérer. Pendant les quatre premières années, dans la rue et au fil des rencontres, il apprend l’hindi, la langue locale, et jongle entre petits boulots et vente sur les marchés.

« Il y avait des Américains qui m’achetaient des bijoux, des antiquités… Ensuite, je faisais le guide pour les touristes, ce qui me permettait de gagner pas mal d’argent rapidement », raconte-t-il. « Mais tout ça, c’était surtout pour soutenir mon association tibétaine », précise Yeshi, ajoutant que l’argent, pour lui, n’a jamais été une fin en soi.

Le temps passe, jusqu’à sa rencontre avec Anne, une Française originaire de Bretagne, alors de passage en Inde, et dont il tombe amoureux. Une connexion naturelle, évidente, se tisse entre eux. « J’avais vraiment envie de vivre avec elle, de la suivre. » Ils se marient à Goa, sur les berges de la mer d’Arabie et commencent à esquisser des projets de vie. Le temps de préparer leur grand départ vers la France, et l’arrivée sur la côte bretonne.

« Avant, je gagnais bien ma vie, je vivais confortablement. En France, je suis arrivé comme un enfant de six ans. J’ai appris les chiffres, comment dire bonjour… C’était difficile », raconte Yeshi.

Quand il débarque à Carnac, en 2003, le Tibétain est en effet complètement dépaysé. Même l’amour qui l’avait poussé à traverser les continents finit par s’effacer, jusqu’à disparaître après trois ans d’idylle. Il ne lui reste alors que lui-même et une culture qu’il découvre à peine.

Une cuisine encensée

Mais un nouvel amour se profile. « Baudelaire, Victor Hugo : c’est magnifique, cette littérature. Tu lis, tu réfléchis ! » s’enthousiasme Yeshi, épris de la poésie romantique du XIXe siècle. À cette époque, il gagne sa vie comme maçon, d’abord en Bretagne, puis à Bordeaux ensuite.

La restauration, il y vient comme un prolongement naturel de sa vie de commerçant itinérant : en 2012, il ouvre un premier restaurant à Bordeaux, revendu en 2017, puis une boutique de vêtements tibétains à Bergerac, en Gironde, jusqu’en 2019.

« Après j’ai travaillé de gauche à droite, dans des restaurants à Bordeaux, à Arcachon… Jusqu’à ouvrir le restaurant que je tiens depuis bientôt deux ans, avec ma partenaire, Sona, qui est elle aussi tibétaine. »

Le succès est au rendez-vous pour l’échoppe qui peut accueillir jusqu’à cinquante couverts. Sur les sites de réservation en ligne, la cuisine de Yeshi est encensée par les clients, venus découvrir ses plats traditionnels. À la carte, on retrouve les grands classiques tibétains : momos vapeur farcis de viande ou de légumes, soupes copieuses comme le thenthuk — un bouillon aux nouilles tirées à la main —, ou encore des currys longuement mijotés, à l’image du langsha kari (bœuf aux épices douces) et du ja sha katsa (poulet épicé). Le tout à des prix plus que corrects – moins de 20 euros le menu complet.

Les Pyrénées à défaut du Tibet

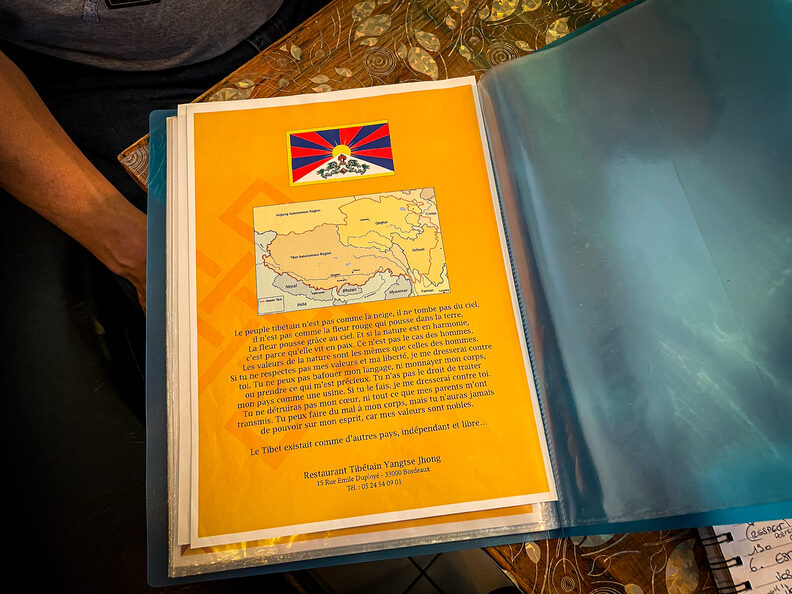

Dans la cuisine de Yeshi, un bout de Tibet continue ainsi de résister. Sur les murs de sa cantine, dans les pages de ses menus, il sème poèmes et cartes d’un pays volé à son peuple. Presque 30 ans après son départ, il n’a jamais pu revoir la cime des montagnes de son enfance.

« Je ne peux pas y retourner. Un ami qui travaille dans l’administration m’avait envoyé une invitation en 2015… Mais je ne l’ai jamais reçue. Je suis sûr que c’est le gouvernement chinois qui l’a bloquée », explique-t-il.

Au Tibet, Yeshi n’a plus aucune famille. Alors il se tourne vers d’autres sommets: plusieurs fois par an, il quitte Bordeaux pour Bagnères-de-Luchon, dans les Pyrénées, où une villa entourée de forêts lui offre un semblant de son altitude natale. « C’est là que je me ressource. Ça me rappelle le Tibet : dans la montagne, je retrouve le calme. J’ai besoin de ça. » À des milliers de kilomètres de son pays d’origine, Yeshi semble avoir retrouvé un bout de son sanctuaire perdu. Sa terre de cœur, elle, ne l’a jamais vraiment quitté.

Chargement des commentaires…